2025年6月22日、北海道小樽市で「子どもの根っこを育てる」をテーマに講演会が開催されました。

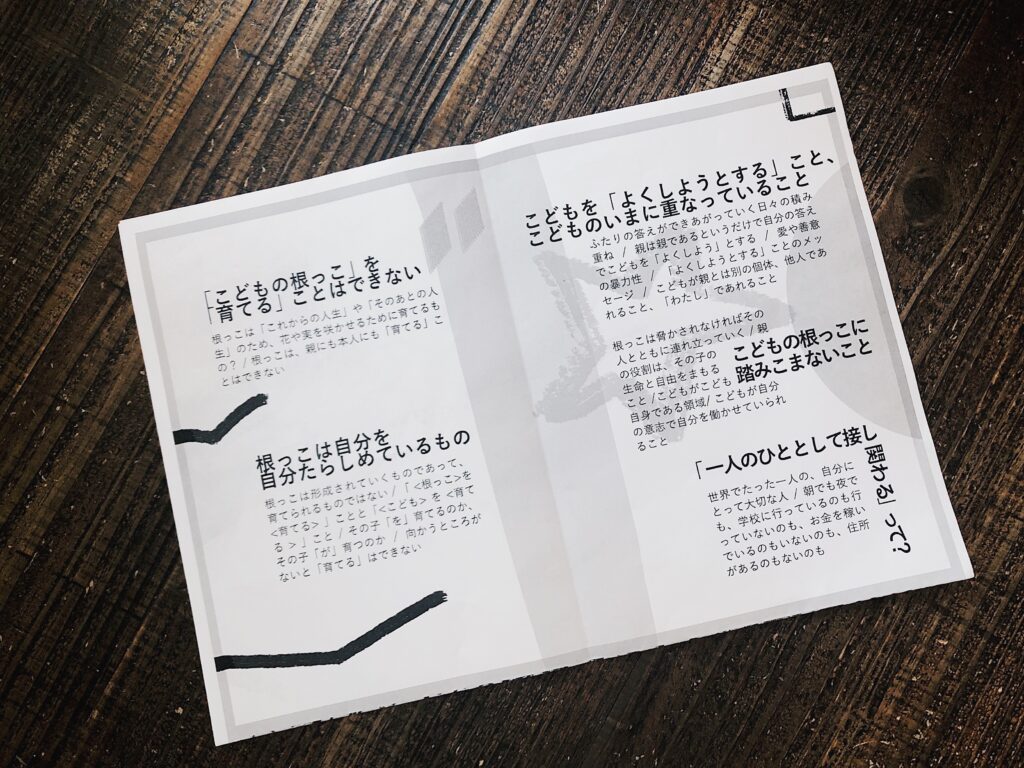

今回いただいたテーマ「こどもの根っこを育てる」について、以下のようなお話をさせていただくとともに、参加者の方々からのご質問にこたえさせていただきました。この記事はそのレポートです。

- 「こどもの根っこ」を「育てる」ことはできない

- 根っこは自分を自分たらしめているもの

- こどもを「よくしようとする」こと、こどものいまに重なっていること

- こどもの根っこに踏みこまないこと

- 「一人のひととして接し関わる」って?

お越しくださったみなさん、ありがとうございました。

わたしたち(よっぴーまりん)を呼んでくださった加茂真幸さん、ありがとうございました。

主催してくださった「Vegetus Life Shop AMI」の加茂真幸さん、「おたるエデュケーション」の竹生美雪さん、ありがとうございました。

スタッフのみなさん、ありがとうございました。

もくじ

こどもの根っこを育てる?

今回、「こどもの根っこを育てる」というテーマでお話させていただくのは、とてもむずかしいことでした。二人(よっぴー、まりん)ともに、育てた/育てられた経験がなかったから。

講演会の際はどのようなテーマであれ、有形物の作品が完成にいたるまでの過程のように、当日にむけてたくさんの時間、話し込んで内容をつめていき、かため、まとめていきます。

でも、なにせ今回は「こどもの根っこを育てた・育ててきた」と思ったことがなく、そのような思考回路も持っていなかったよっぴー(親)と、同じく「自分の根っこを育ててもらった・育てられてきた」という感覚がないまりん(子)だったので、二人して、「そもそも、根っこってなんだ?」からのはじまりでした。

大きな花が咲く「根っこ教育」「あと伸び教育」

「根っこ」という言葉は、比喩としてこれまでわたしたちも使ったことがあります。けれども、いざ「根っこってなんだ?」と考えると、どうもしっくりこない。

そもそも、「こどもの根っこを育てる」という表現をするとき、この「根っこ」には、育てる側の欲望や期待が含まれています。

一条校に通っていないこどもさんの親さんのなかには、根っこ教育や、あと伸び教育の教育観に同感される方も少なくないのかもしれません。

今はこんなでも、すぐには結果が出なくても、こどもの根っこを育てていくことで、しっかりと根がはり、幹が育ち、やがて大きな花が咲く? 大きな花を咲かせるためには、しっかりとした根っこがないとだめ?

…… でも、花っていうなら、いまも咲いてるやん。いま咲いているのが見えずに、やがて咲くというその花はいつ見えるんだろか?

延々、あ〜かなこ〜かなと二人で話し込んでいくうちに、人間を、構造の異なる木(や花)に喩えることで「にんげん」が見えなくなる場合があることにも気がつきました。

以下、「こどもの根っこを育てる」をテーマにお話しさせていただいた講演のレポートです。

「こどもの根っこ」を「育てる」ことはできない

こどもの根っこは大事。そう言われていますし、わたしたちもそう思います。

けれども一般的に、こどもの根っこは、

- 「これからの人生」「そのあとの人生」のため

- 花や実を咲かせるため

などの目的があって育てるもの。だから、こどもの根っこは大事で、こどもの根っこを育てることは大事、といわれます。

でも、根っこって、親にもこども本人にも「育てる」ことはできないと思うのです。

根っこは自分を自分たらしめているもの

なぜ、根っこは、親にもこども本人にも「育てる」ことはできないのか。

根っこは、自分を自分たらしめているものだからです。わたしたちはそう思います。

根っこは、おのずと形成されていくものであって、親(他者)の手で意図的に育てることができるものではありません。

その子「を」育てるのか、その子「が」育つのか

「子育て」と言うけれど、「こども」を「育てる」もできない、とわたしたちは思います。「根っこを育てる」ことと、「こどもを育てる」ことは、そんなのムリだよなぁ〜って点で同じだなと思うのです。

よっぴーがやっていたことは、こどもとの暮らしの下、その子がその子として日々過ごしていくのに裏方さんみたいなことでした。

ごはんを作ったり、洗濯をしたり、昨日まで履いていた靴が小さくなって今のサイズに合う靴を用意したりなど、必要なものや環境を整える。

また、「おかあさ〜ん、見て見て〜」や「おかあさ〜ん、聞いて聞いて!」「おかあさん、おしっこ!」「おかあさん、ココアの作り方教えて!」「おかあさん、あんな……」etc、こどもが求めたことを求められただけ添うことでした。おしゃべりしながら。

一般的に、「子育て」には目指すところがあるんですよね。思いやりのある子だったり、自分に自信が持てる子、友だちを大切にする子、テストで高得点がとれる子、何か得意なものや好きなものがある子……。

そういった目標や期待は、こどもの年齢とともに変わってもいくのでしょうが、変わらないのは、その子「が」どう育っていくのかではなく、その子「を」どう育てるか、どうなって欲しいかが軸になっているところです。「育てる」は、目指すところ、向かうところがあってはじめてできることだともいえます。

こどもを「よくしようとする」こと、こどものいまに重なっていること

こどもの根っこ、そのひとをそのひとたらしめているものを「育てる」って、どういうことなんでしょうか。

ひとつ屋根の下いっしょに暮らしていくと言うのは、自分のこたえがあって、相手のこたえがあって、それを足したり引いたり掛けたり割ったり丸めたり伸ばしたり…… そうやって二人のこたえができあがっていく日々の積み重ねです。

けれども、つい自分(親)のこたえが先行してしまう。

おもちゃを片付けなさい、と親が子に言って、親の言う通りにこどもが片付ければマルで(というか、それは当然のようで)、片付けなかったら怒る/叱る。または優しい物言いで諭したりする。

「好きなことをしなさい」とか、「好きにさせています」という親にあるように見える「理解」もまた、自分のこたえにすぎなかったりする。

自分だけのこたえで自分以外の他者と日々をいっしょに過ごしていくなんて、どんなだろ? って思うけれども、親は「親」というだけで、日々、自分のこたえだけでもって、こどもを「よくしよう」としがちです。

それはもちろん良かれと思ってやっていることで、悪意のない愛や善意です。ただそれゆえに、その愛や善意の暴力性には気づかないことも多い。

じゃあ、「よくしようとする」の逆で、親が「よくしようとする」をしなかったら?

こどもは、親とは別の個体、親とは独立している他人でいることができます。 「わたし」であることができます。

講演会では、

・「よくしようとする」が、結果どのような暴力となりがちなのか、

・こどもにどのような影響があるのか、

・「よくしようとする」に隠れているメッセージはどういったものなのか、

・よくしようとしないことはこどもの「いま」に触れること/こどもの「そこ」に重なること……

など、よっぴーまりんの体験談やエピソードを交えてお話させていただきました。

こどもの根っこに踏みこまないこと

親にできるのは、こどもの根っこを脅かさない(おびやかさない)ことです。

こどもの身体が大きくなるのと同じで、根っこの形成は本来、ずっとその子の内で並行していくもの。だから、親がすることは、こどもの根っこ、自尊感情、生命に傷をつけないこと。踏みにじったり、摘み取ったり、水をやりすぎたりしないこと。根っこは脅かされなければ、そのひととともに連れ立っていきます。

よっぴー事になりますが、こども(一人目)が生まれてくる前、親の役割ってなんなんだろう? とお腹に手をあてながら、ぼわ〜んと考えたものでした。生まれてからは(死を抱いて生まれてきたのもあって、長い入院生活のなか)その課題を先送りにできる状況ではなく、目の前で起きている現実の問題として、ひたむきに考え、「いのちを生きる」とはどういうことかを教えられる日々をおくっていました(その十年後に、今度は「不登校」を通して同じ経験をさせてもらえました)。

そんなよっぴーがおもった親の役割は、「大切なひとを、大切にする」でした。この大切にするが具体的になにをどう大切にするかは人(親)それぞれだけども、よっぴーはその子の生命と自由をまもることだと思っています(この生命は、生と死のいのちを指すのではなく)。

親の役割はこどもの生命と自由をまもること

その子の生命と自由とは、こどもが自分で決めたいこと/決められること、できること/したいこと/してみたいことは、こども自身が自分で判断して自分で決める、いつでも自分の意志で自分を働かせるということです。

その生命と自由をまもることとは、その領域に入り込まないということ。こどもがこども自身である領域に親は踏みこまないということです。

と、こうして書くとなんだか大仰に感じてしまうかもしれないけれど、そうじゃなく。

会場では、日常茶飯事な、ありふれたとっても小さなちいさな出来事で、よくありすぎて、小さすぎて、気にもとめないようなこと、けれどもその都度こどもの根っこを脅かしてしまっているようなエピソードをお話させていただきました。

「一人のひととして接し関わる」って?

今回のお話会のチラシの一文には、「私たちは「一人のひと」として子どもと接し、関われているでしょうか。」と書かれていました。

世界でたった一人の、自分にとって特別で大切なひとなんだから、そりゃそうなりますよね。

世界でたった一人の、自分にとって大切なひとなのだから、たとえば「だけど、自分で決めるたってまだ8歳なんだから……」なんてのはへんてこな話ですね。

朝に起きるのも夜に起きるのも、学校に行っているのも行っていないのも、お金を稼いでいるのもいないのも、住所があるのもないのも、一人のひととして接し関わるかどうかに、なにか関係があるわけではありません。

けれど、こどもをよくしようとする親の欲望や期待が、一人のひととして接し関わることを妨げます。

こどもが自分で判断して自分で決めたと思っている事柄でも、親の「無意識」は「意識」よりはるかにたくさん大きな影響をこどもに及ぼしています。

こどももまた、親の「よくしよう」を愛だと思うから、期待に応えようとします。

親が「よくしようとする」をせず、こどもが「わたし」であることができるとき。そのような関係であるときはじめて、一人のひととして接し関わる、に一歩近づくのだと思います。

いただいたご質問の紹介

たくさんのご質問をありがとうございました!

後半の質疑応答タイムでは、

- よっぴーさんのこども時代はどんなでしたか?

- まりんさんはなぜ大学に行こうと思ったのですか? また大学受験はどうでしたか?

- 小学校に入学してみて、イヤだなって思ったのはどんなことでしたか?

- 「一条校に行く」以外にもある選択肢をこども本人にどう伝えますか?

- 脱いだ服はそのまま、食べたものも片付けないといったこどもの生活態度にたいしての声のかけ方は?

- 「『よくしよう』をしない」ができるようになるコツなどはありますか?

- こどもの過ごし方にたいする価値観のちがう夫にどのように話せばよいのか?

- etc

このほかにもたくさんのご質問をいただきました。

本当にありがとうございました!

お越しくださった方々のご感想

いただいたご感想の一部です。ありがとうございました!

- 子どものことをよく知りたくなった。

- 私の中でふわふわ?もやもや?動いていたものがおさまる?とどまる場所をみつけたような感じです。ありがとうございます!感謝!私は親に愛されたくて「こうあるべき」のおばけにとりこまれていたので呪縛から解かれるのにとっても時間と労力が掛かりましたのでそれも含めて今日は素晴らしい日!皆違うって大切!

- 学校に行く行かないが人生においてほんのちっぽけな出来事なのではないかと思いました。「不登校」という言葉がそもそも学校に来ることが前提だということに気づきました。学校の役割、学ぶとはなにか、考えさせられました。

- やりたいことはやらせてきたけれど、アドバイスがありすぎたんだと自分を知れて嬉しかったです。心がラクになりました。

- 「根っこ」の大切さは教育学においても重要視されていますがその正体についてはいまだわからない。わからなくなってしまいました。教育や子育てを一応一通りやってみて、実は再びちょっとした袋小路に入ってきた感じです。色々模索したいです。

- 自分を省みて胸がいたくなりました。大切な子をこれ以上、ふみつぶさないようにしたい。小樽でこのような会を企画してくれてありがとうございました!いい時間となりました。

- 権力をふりかざさないフラットな親子関係。関係性がとても素敵で真似したいと思いました。うちも会議して意見を言い合える家族、そしてそんな上下のない対等な個々という認識を持って社会に出て生きてほしいと思いました。

- とてもわかりやすいお話で心にしみました。親子のお互いを思いやる姿を間近でみて、感じられてほのぼのしたあたたかい気持ちになりました。ありがとうございました!

ありがとうございました!

↓今回の講演会に向け、Facebookに投稿したもの

今回主催してくださる「Vegetus Life Shop AMI」の加茂真幸さんと、「おたるエデュケーション」の竹生美雪さんは、共に、長く、わたしたち(よっぴーまりん)に思いを寄せてくださっていました。

そのことを知り、もうそれだけで恐縮で、、光栄で、、その思いをもって呼んでくださった今回、ただただ頭がさがるばかりです。

わたしたちの本を読んでメッセージをくださった加茂真幸さんは、「本と出会った」と表現されていて。その感性、好きだなぁ と思っていたのだけど、先日zoomでおしゃべりさせてもらって、やっぱりだった。感じのよい、でも強い意志を感じた。

竹生美雪さんは、2017年10月の栃木県での講演会に(2日前に講演会を知り、すぐに航空券を取って!こどもさんと)小樽からビューン✈️ と来てくださっていて。そのときにお会いしていて、ご自分の感覚を信じられている素直さを感じた。

志と好奇心。本を読み、、わたしたちが話すことを聞いて、、それでもう一度聞きたい、、たくさんの人たちにも聞いてもらいたい、、といった思いから主催してくださることは、この上なく身に余る思いです。

真幸さん、美雪さんたちの思いに応えるべく、わたしたち・よっぴーまりんが “いま” 思っている『こどもの根っこを育てる』について、めーいっぱい、せーいっぱい、お話しさせていただきます。

このような時間をくださって、本当にありがとうございました。

しっかり考えることなく使っていた「根っこ」という言葉。

今回、『こどもの根っこを育てる』というテーマをいただけたことで、「そもそも『根っこ』 ってなんだ?」を発端に、「『根っこ』を『育てる』」とは、「『こども』の『根っこ』を『育てる』」とはどういうことなのか、二人で深く考えることができました。

その過程には、多大な時間や労力と、おもしろさが伴います。今回も、自覚していなかった自分や、持っていなかった視点に気づかされたり調和したり、貴重な機会になりました。

お越しくださったみなさん、ありがとうございました!

スタッフのみなさん、ありがとうございました!

主催してくださった「Vegetus Life Shop AMI」の加茂真幸さん、「おたるエデュケーション」の竹生美雪さん、ありがとうございました!

わたしたち(よっぴーまりん)を呼んでくださった加茂真幸さん、ありがとうございました!

よっぴー、まりんへの講演会(おはなし会やおしゃべり会)のご依頼は随時受けつけています!

トークライブはやっぱりいい!目の前にいる人が好きだ。今回のようなテーマのお話も、また違ったお話も、聞きたいと思うことを教えてください。わたしたちは、国内へも国外へも、どこへでも飛んでいきます♪

ご依頼やお問い合わせは お問い合わせフォーム からどうぞ!