こんにちは、

AI-am(アイアム)のよっぴーまりんです。

性犯罪・性暴力の被害者は、One is too many(一人でも多すぎる)。

政府は、性犯罪・性暴力の根絶をめざして、令和2年度から4年度までの3年間を、「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」としました。

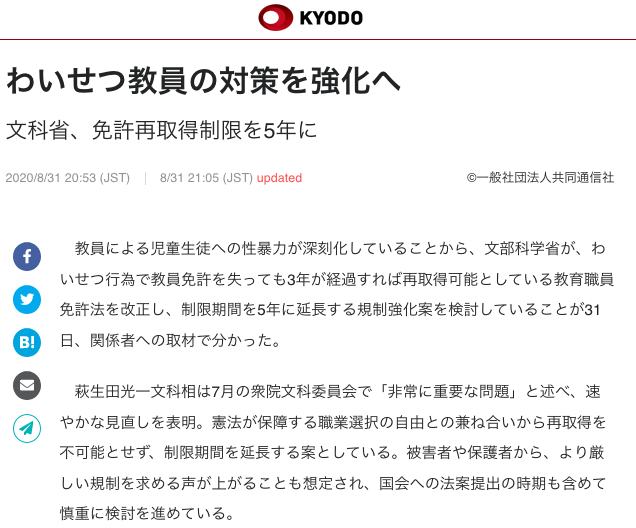

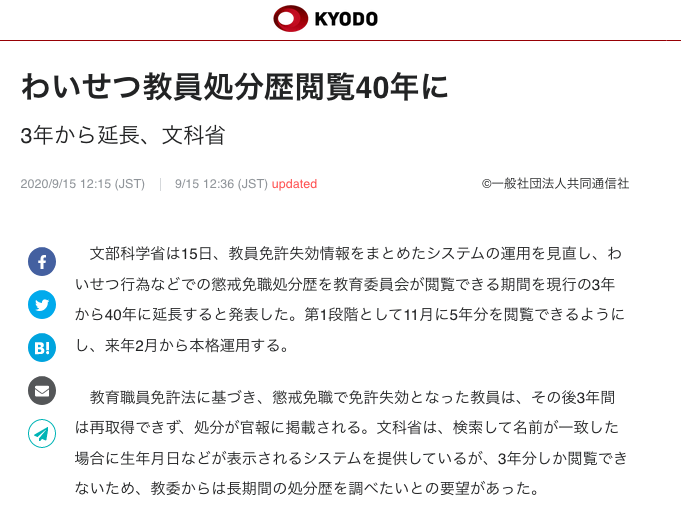

文部科学省からも、「免許再取得制限を5年に延長する案」や、「わいせつ行為での懲戒免職処分歴を教育委員会が閲覧できる期間を、現行の3年から40年に延長する」と発表されました。

けれど、文部科学省の強化対策は、不登校の問題を個々人に向けさせる対策と似ていて、まさにスケープゴートだなあ、と思うのです。

その対策案や検討案、改正にいたるやり方(思考回路)では、教員や校長たちの性暴力・わいせつ行為は根絶できない!

問題のすり替えを考えよう。たとえば、、、2020年9月に報道されたニュースから、ひろってみます。

この記事は、スクールセクハラは学校の権力構造が生み出す犯罪だ、ということを書いた前編となっています。

もくじ

- 1 わいせつ教員の強化対策-免許再取得制限を3年から5年に延長

- 2 わいせつ教員の処分歴閲覧が3年から40年に延長

- 3 5万人の署名。わいせつ教員は教壇に立たないで

- 4 わいせつ行為で懲戒免職になった公立小中学校の教員数

- 5 性犯罪・性暴力対策の集中強化期間

- 6 教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防

- 7 性暴力はあってはならないものであり、悪いのは加害者である

- 8 性犯罪・性暴力の相談窓口、支援団体

- 8.1 性暴力被害相談「#8891」(早くワン(ストップ))

- 8.2 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103(ハートさん)」

- 8.3 性暴力救援センター・大阪SACHICO

- 8.4 SARC(サーク)東京(性暴力救援センター・東京)

- 8.5 レイプクライシスセンター TSUBOMI(ツボミ)

- 8.6 サチッコ(SAP子どもサポートセンター)

- 8.7 NPO法人 ハーティ仙台

- 8.8 デートDV110番 (認定NPO法人エンパワメントかながわ)

- 8.9 ポルノ被害と性暴力を考える会 ぱっぷす

- 8.10 内閣府男女共同参画局|DV相談ナビ

- 8.11 内閣府男女共同参画局|DV相談+(プラス)

- 8.12 法務省|女性の人権ホットライン

- 8.13 配偶者暴力相談支援センター

- 8.14 婦人相談所

- 8.15 女性センター

- 8.16 女性のためのDV相談室

- 8.17 東京・強姦救援センター

- 8.18 法テラス(日本司法支援センター)|犯罪の被害にあわれた方へ

- 8.19 公益社団法人 全国被害者支援ネットワーク

- 8.20 JUST(特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン)

- 8.21 SIAb.(シアブ)

- 8.22 CAP(子ども暴力防止)プログラム

わいせつ教員の強化対策-免許再取得制限を3年から5年に延長

2020年(令和2年)8月31日の夜、文部科学省は、教員による児童生徒への性暴力が深刻化していることから、わいせつ教員の対策を強化すべきと「免許再取得制限を5年に延長する」改正案を出しました。

…… って、その前に、

教員が児童生徒へのわいせつ行為により、懲戒免職処分を受けて教員免許を失っても、3年が経過すれば再取得してまた教員に戻れるってこと、ご存知でしたか?

教育職員免許法 第五条 第一項 第五号、第六号に記されている「三年を経過しない者」。

今回の検討案は、この箇所を「五年を経過しない者」と改めるというのでしょう。

[box class=”yellow_box” title=”教育職員免許法 第五条 第一項、および第十条” type=”simple”]

(授与)

第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

一 十八歳未満の者

二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

三 成年被後見人又は被保佐人

四 禁錮以上の刑に処せられた者

五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(失効)

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

[/box]

わいせつ行為は、犯罪

教師といえども、ひとりの人。だれにだって間違いはあります。

それでも「教師」として、絶対に踏みとどまらないといけないラインがあります。

わいせつ行為は、犯罪です。

教え子に性暴力を犯す、なんてことがあってはいけないんです。

教え子に性暴力を犯した教員が、ふたたび教壇に立つなんてことがあってはいけないんです。

性犯罪者を学校に復帰させられる制度があることが問題。それならば、期間を延ばすことは強化ではありません。

こどもを守ることが、なにより大切です。

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要があります。

それなのに文部科学省は、教育職員免許法を改正し、現状の3年という制限期間を、5年に延長するというのです。

萩生田光一・文部科学大臣は、「私個人は、わいせつ教員は教壇には戻さないという方向を目指して法改正をしていきたい」と述べつつも、「職業選択の自由」を盾にしています。

職業選択の自由か、(こどもの)人権の遵守か? 「魂の殺人」とされる性暴力、そもそも社会復帰と職務復帰はイコールにしてはいけない、とわたしは考えます。

わいせつ教員の処分歴閲覧が3年から40年に延長

次に文部科学省は、2020年(令和2年)9月15日、わいせつ行為などでの懲戒免職処分歴を教育委員会が閲覧できる期間を、現行の3年から40年に延長すると発表しました。

この「40年」は、刑期の上限30年と、執行後に刑が消滅するまでの10年を合わせた年数だそうです。

スクールセクハラは、学校の権力構造が生み出す犯罪

これまでは、教師の懲戒免職の処分歴は、3年分しか検索することができなかったってことなんですよね。

児童生徒に性暴力をふるった教員。学校をクビになっても、その性犯罪者は3年経てば再び教壇に立つことができる。しかも懲戒免職の処分歴は消えている? ゾッとします。

そもそも、処分閲覧歴の40年分の長期化には、本末転倒な部分があると思うんです。肝心なことが、目隠しされています。

それはなにか? 「3年から5年に」「3年を40年に」といった対策は、性犯罪を起こしたあとの教員個人への処罰対策にすぎません。

わいせつ行為を含むスクールセクハラは、学校の権力構造が生み出す犯罪です(後編で詳しく書きます)。

性犯罪・性暴力の根絶に向け、「One is too many(一人でも多すぎる)」「性暴力を、なくそう。」というのであれば、そもそもなぜ学校でわいせつ行為やセクハラが行われるのか、そこを根本から考え抜き、どうすれば学校から性暴力をなくせるか、ではないんでしょうか。

この改正は、わたしたち民衆の関心や批判、憤りを、教員個人へ向けさせるスケープゴート(すり替え)でしょう。

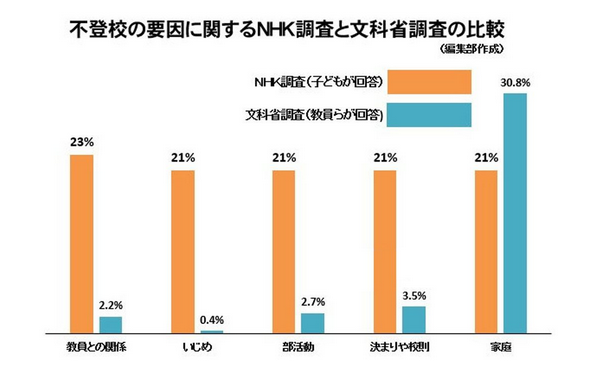

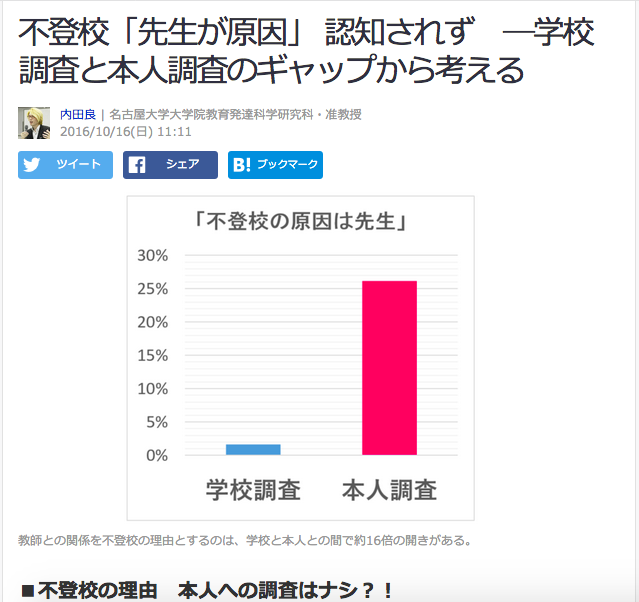

たとえば不登校について学校(及びわたしたち)は、不登校を生み出す「学校制度の問題」ではなく、

不登校をしている児童生徒や家庭に焦点をあてて、生徒指導上の諸課題=「不登校問題」として見ています。この思考回路と同様のすり替えですね。

不登校をする理由、子ども本人と教員間の食い違い

文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」は、教員が調査に答えています。

下のグラフ図は、「どうして学校に来ないのか?」「どうして学校が嫌なのか?」について、

[aside type=”boader”]

- NHKが2018年5月3日~9日に「不登校」もしくは「不登校傾向」があった中学生1968人へのアンケート調査結果

- 文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

[/aside]

両者には、こんなにも食い違いがあるよ、という比較をしています。

※ ニュースの全文はこちら→『不登校は「家庭が原因」?教員と生徒で食い違い NHKによる中学生1968人調査で見えた実態』

※ ニュースの全文はこちら→『不登校「先生が原因」 認知されず ―学校調査と本人調査のギャップから考える』

オヤトコ発信所の LINE@ にも、毎日たくさんのこどもたちから、「先生、いやだ! きらい」「担任、きもい!」といったメッセージがとどきます。

>>> 関連記事

学校が嫌で行きたくない小中高生31人の声と、多様な教育を実現させる重要性

5万人の署名。わいせつ教員は教壇に立たないで

「わいせつ行為で教職員免許を失っても3年たてば再取得が可能な現在の教員職員免許法を改正し、期間を5年とする規制強化を検討している。」

文部科学省から出されたこの検討の改正案に対し、2団体が呼びかけた「わいせつ教員に教員免許の再交付はしないで」のネット署名は、約5万4000筆が集まったそうです。

呼びかけは、ネットや学校での性暴力防止に取り組まれている「全国学校ハラスメント被害者連絡会」と「子どもの権利を守る会」。

2020年9月28日、この署名とともに、性犯罪の再犯率が高いことなどを理由に、こどもに対するわいせつの前歴がある人への教員免許の再交付はしないよう陳情書を文科省に提出されました。

依願退職は教員免許失効にはならない

冤罪かどうかは、よーく見極めないといけないけれど(警察による徹底的な捜査が必要ですね。と言っても、次期トップは中村格さんになるであろう、そんな警察の世界だけど)、犯罪行為が事実であれば、再交付は言語道断。教員免許は、永久剥奪が最良だと思います。

このニュースをネットで読んでいて、ひとつ、ひっかかったことがあります。

Yahoo!ニュースの記事内に、こう↓ 書かれている箇所があったんですね。

実際、わいせつ事件を起こした教員が別の学校で繰り返すケースがあるという。同じく共同代表の大竹宏美さんは、「ある自治体でわいせつ行為をして、停職処分になって依願退職し、他の自治体で教員として働いて、勤務校の子どもに性暴力を行った事例はたくさんあります。子どもたちを守るために、弁護士や医師の欠格事由のように、わいせつ事件を起こした教員には二度と、教員免許を交付しないという法律を望みます」と話す。

引用:Yahoo!ニュース

ニュース記事なので、編集が入っていると思います。その上でのひっかかりなのだけど、

「ある自治体でわいせつ行為をして、停職処分になって依願退職し、他の自治体で教員として働いて、勤務校の子どもに性暴力を行った事例はたくさんあります。子どもたちを守るために、弁護士や医師の欠格事由のように、わいせつ事件を起こした教員には二度と、教員免許を交付しないという法律を望みます」

と書いてあるのですが、懲戒免職ではなく、 停職処分になって依願退職 をした場合は、教員免許は失効しません。(たぶん、きっと。違っていたら教えてください)

[box class=”yellow_box” title=”教育職員免許法 第十条 失効” type=”simple”]

(失効)

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

[/box]

なので、教員免許の再交付はしない法律ができたとしても、依願退職者は、教員免許を持ったままです(懲戒免職ではなく、停職処分の場合でも、教員免許は持ったままです)。

わいせつ行為を行っても、依願退職で処理をすれば、退職金は支給されるし、しかも翌年は教壇に復帰が可能!(ナンテコッタ)

停職や注意の場合も、わいせつな行為をした・していないの決定的な立証がないので、学年担任から外す → 異動。これで終わります。

そして次の職場となる学校で、わいせつ行為やセクハラが、また繰り返されているのです。

児童生徒にわいせつ行為を行っても、依願退職や停職処分といった懲戒免職や免許の失効にならない事例があることが、まず問題なのです。

教員時代に体罰とわいせつ行為を繰り返し、やがて校長となり、教育委員会へとすすむ。

教育委員会を含む学校という組織そのものにメスを入れるべき時ではないのでしょうか。

わいせつ行為で懲戒免職になった公立小中学校の教員数

あってはならない、性暴力やセクハラ。

学校という密室のなか、被害にあってきたこどもたちの声を丁寧にあつかわれている著書、『 スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか 』。

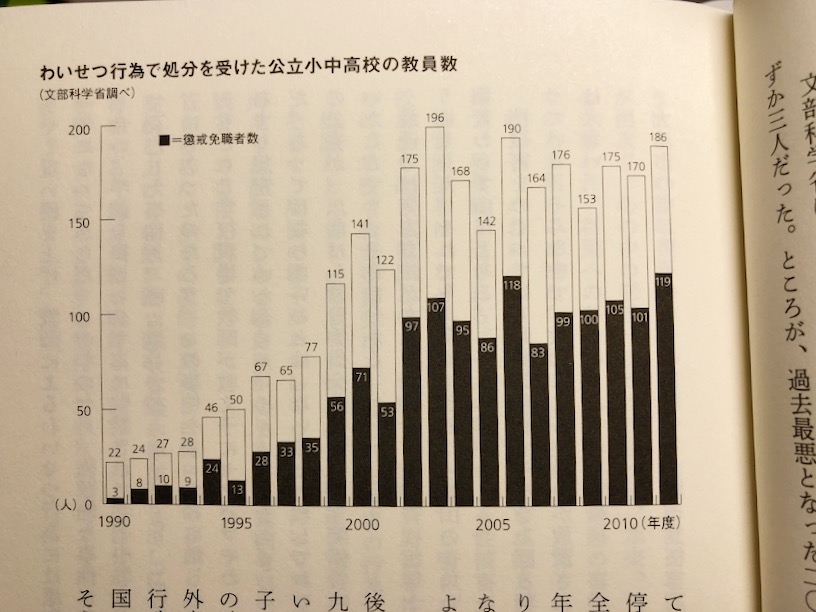

この本に、わいせつ行為で懲戒免職になった公立小中学校の教員数が載っています。

文部科学省によると、一九九〇年度にわいせつ行為で懲戒免職になった公立小中学校の教師はわずか三人だった。ところが、過去最悪となった二〇一二年度には、なんと四十倍の百十九人に達している。その被害者は教え子が半数を占める。

停職などを含めたわいせつ行為による処分者数全体でも、九〇年度に二十二人だったのが〇三年度には百九十六人と急増し、その後も高まりが続いている。

図にしたものが以下です。↓↓

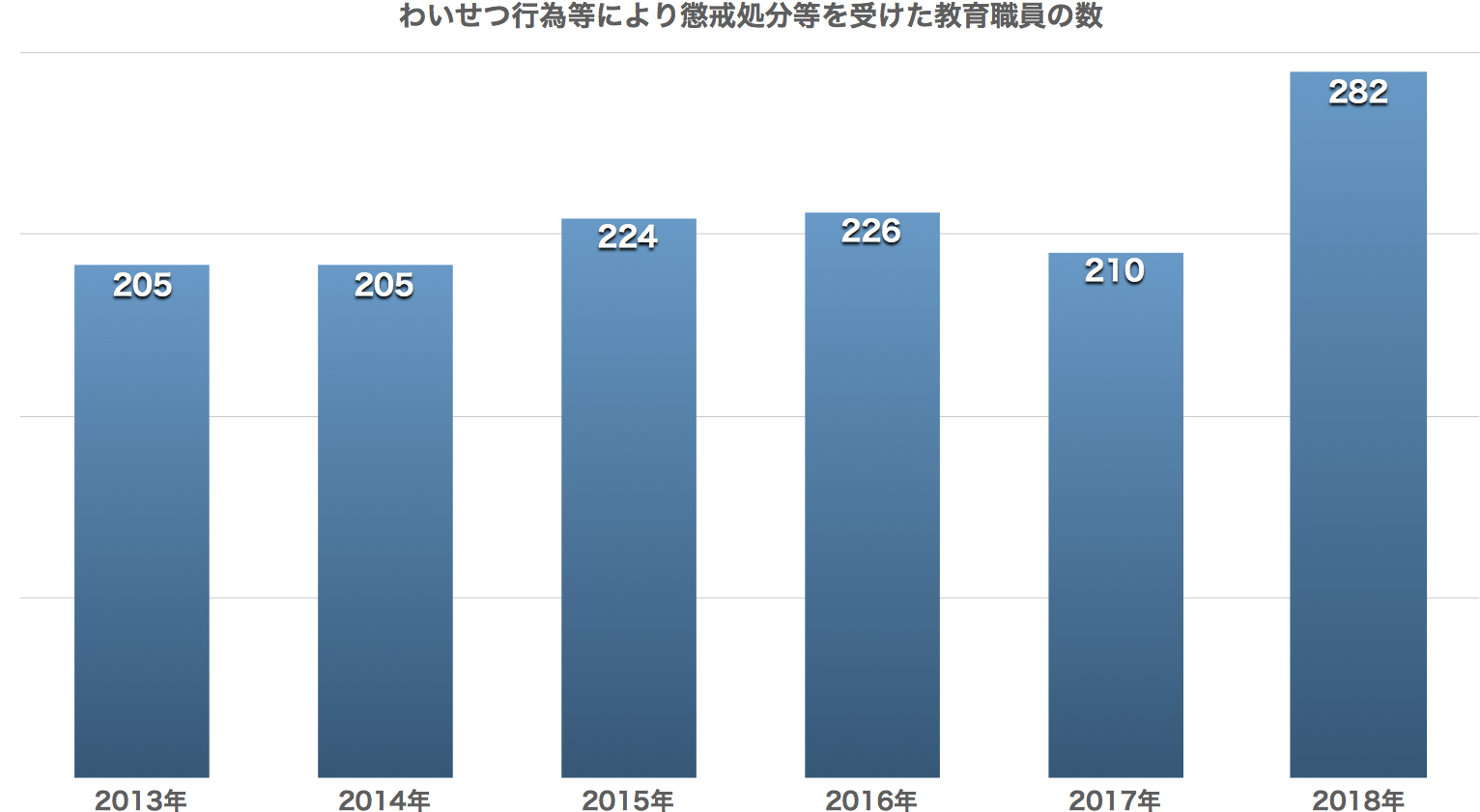

本書(2014年発行)での掲載は2012年までだったので、

2013年以降を、文部科学省が調査している「公立学校教職員の人事行政の状況調査について」の調査結果 に沿って、オヤトコ発信所が図にまとめてみました。

わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた教育職員は、

- 2013年(平成25年度)… 205人(うち、懲戒免職117人)

- 2014年(平成26年度)… 205人(うち、懲戒免職115人)

- 2015年(平成27年度)… 224人(うち、懲戒免職118人)

- 2016年(平成28年度)… 226人(うち、懲戒免職129人)

- 2017年(平成29年度)… 210人(うち、懲戒免職120人)

- 2018年(平成30年度)… 282人(うち、懲戒免職163人)

なお、この人数には、国立、私立の学校のわいせつ教員は含まれていません。

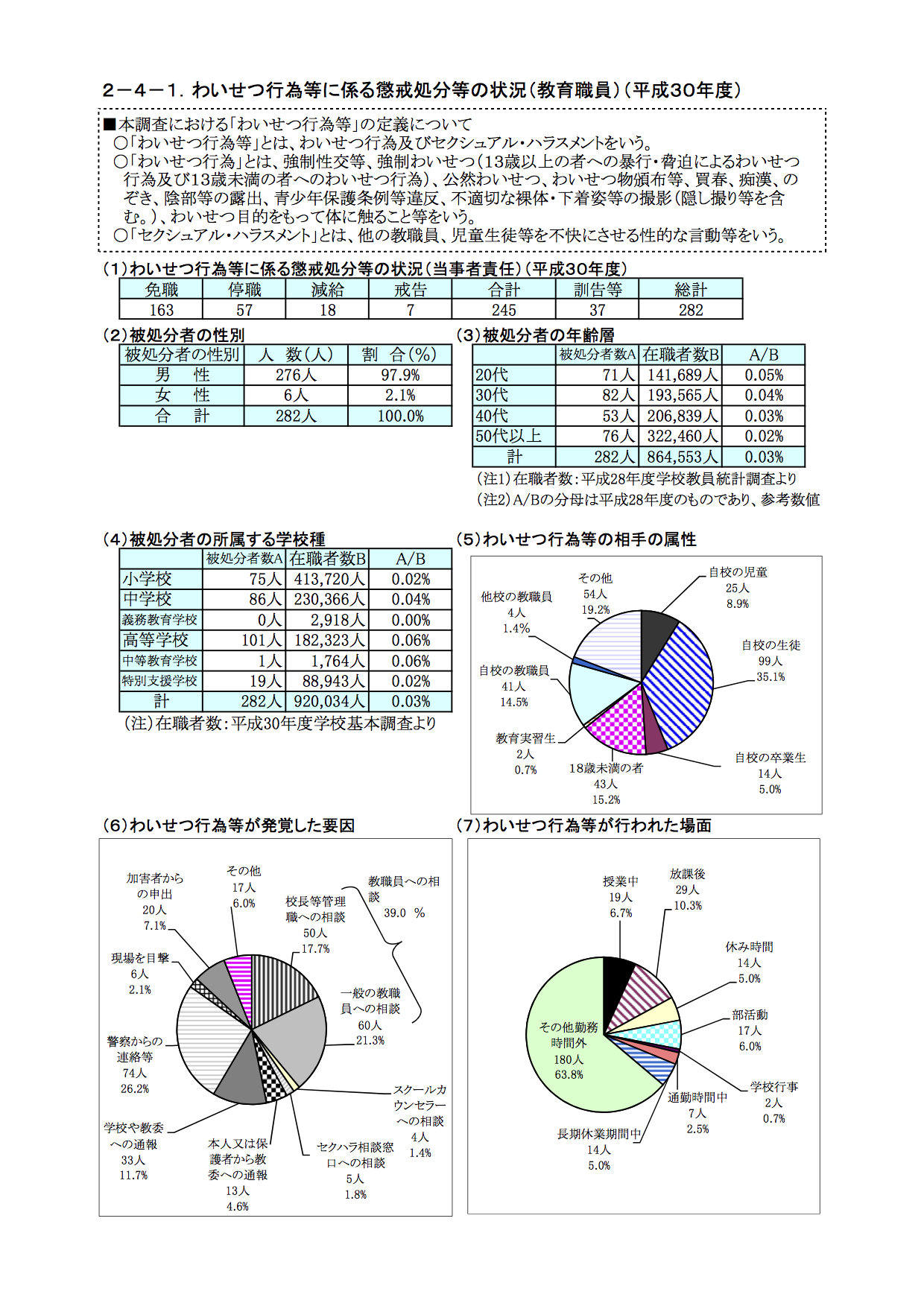

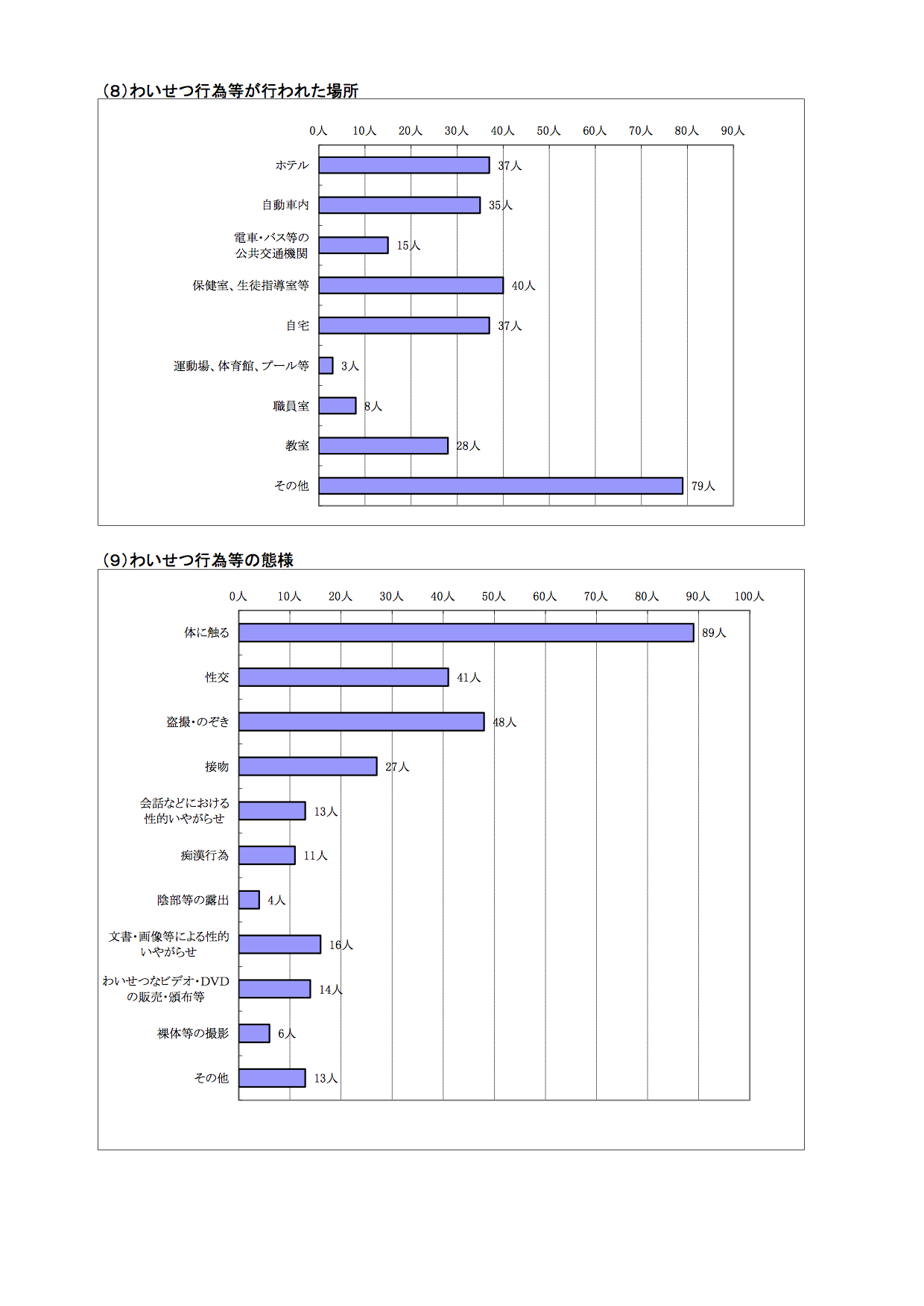

平成23年(2011年)度から文部科学省は、教育職員のわいせつ行為や体罰など、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における教職員の人事行政の状況について、47都道府県及び20指定都市の計67教育委員会を対象に調査を実施するようになりました。

毎年12月に公表される調査内容は以下のようになっています。参考に平成30年度のものを貼っておきますね。

1990年に、わいせつ行為等で懲戒処分等を受けた公立小中学校の教員は、22人でした(うち、懲戒免職は3人)。

2018年では、わいせつ行為等で懲戒処分等を受けた公立小中学校の教員は、282人です(うち、懲戒免職は163人)。

この数字の増加は、わいせつ教員が増えたというよりも、事件が明るみに出やすくなったことが原因でしょう。

性被害にあっても、声にだせない人はたくさんいます。出せない人のほうが、うんとうんと多い。

それが性暴力だとわかっていない、教えられてこなかった人もたくさんいます。

発覚するのは、「氷山の一角」だといわれています。

一人の教員からわいせつ被害にあうこどもの数は、必ずしも一人とは限りません。

そして問題は、性加害者である教員本人が、自分の行いはわいせつ行為である、という認識がないこと。認知がないのです。

なぜ、やるのか。

なぜ、ばれないのか。後編につづきます。

「生徒の個性を伸ばすのでなく、支配し、思い通りに人格をつくり上げようとする意識が子どもの権利を奪い、抑圧しているのに、それに気付かない教師の実態を伝えることによって日本の教育が変わることを期待した。」

『スクールセクハラ』の《おわりに》にある著者・池谷孝司さんのことばより。

権力を悪用した学校の構造を知るために、とても参考になる本だとおもいます。↓↓↓

[amazonjs asin=”B06XXDX1Y9″ locale=”JP” title=”スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか (幻冬舎文庫)”]

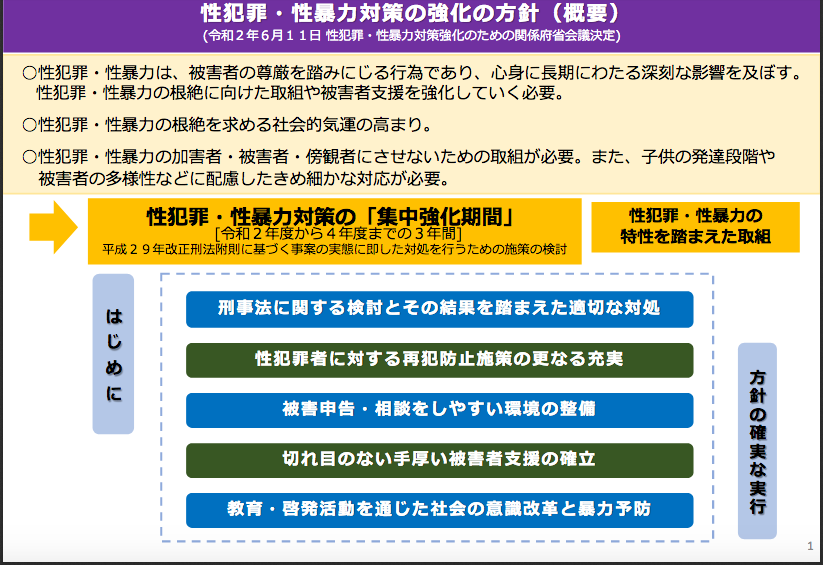

性犯罪・性暴力対策の集中強化期間

2017年の性犯罪に関する刑法改正時、3年をめどに見直しをするという付則がありました。

このことから、2020年3月13日、ワンツー議連※は、「性犯罪・性暴力対策の抜本的強化について」と題した要望書を橋本聖子・内閣府特命大臣(男女共同参画担当)に提出しました。

※ ワンツー議連 … 2017年の刑法改正にともない、2017年12月に発足した自民党議員有志による連盟。正式名称は「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」。「ワンツー」は ”1 is too(2)many!”、性暴力の被害者は「ひとりでも多すぎる」という意味がこめられています。

これをもとに政府は、2020年6月11日、内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)を議長に、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省の局長級を構成員として、令和2年度から4年度までの3年間を、「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」としました。

性犯罪・性暴力対策の強化方針

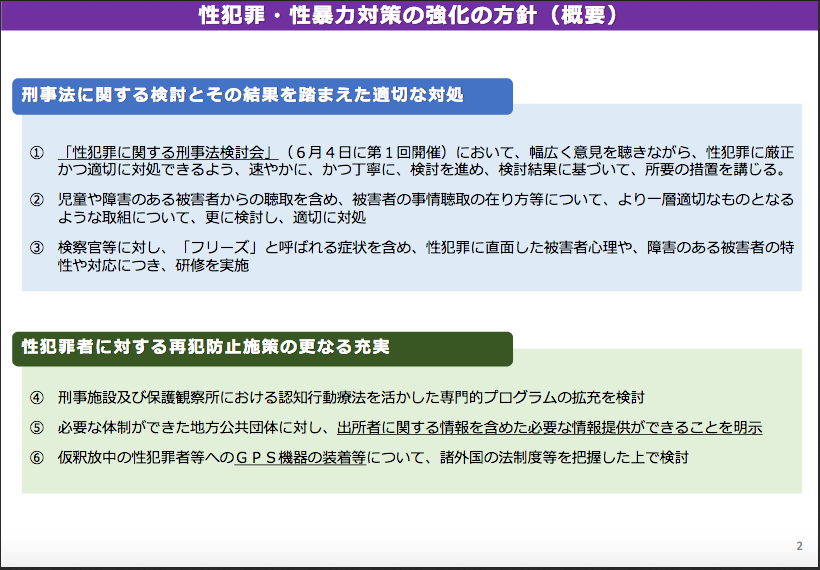

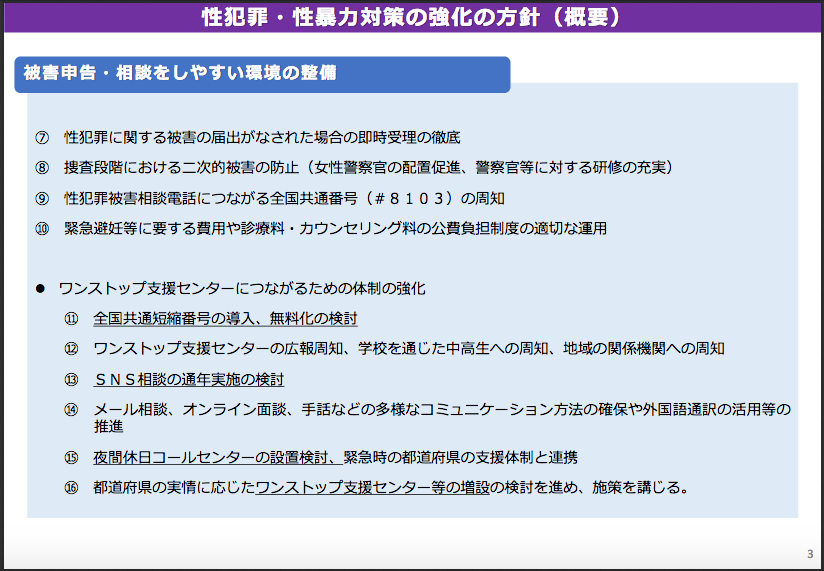

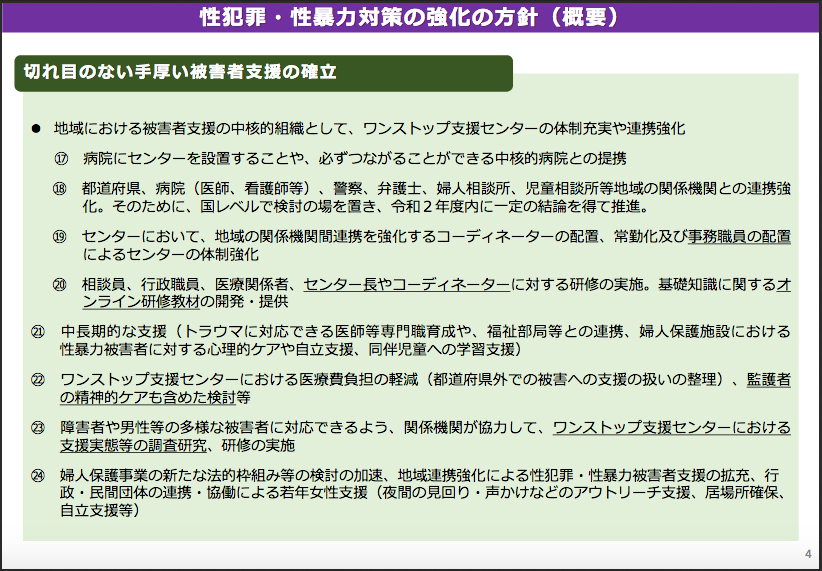

期間中に取り組む政策の方針内容は、以下の5本柱で、各省庁が役割を分担します。

- 刑事法に関する検討とその結果を踏まえた適切な対処

- 性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実

- 被害申告・相談をしやすい環境の整備

- 切れ目のない手厚い被害者支援の確立

- 教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防

※ なかでも本方針で注目されている 被害者支援と教育・啓発活動。その役割を担う文部科学省の具体的方針内容は下段に載せています。

5本それぞれの具体策は35項目に設定されていて、概要は以下です。

全文は、こちら 内閣府男女共同参画局 性犯罪・性暴力対策の強化の方針 に掲載されています。

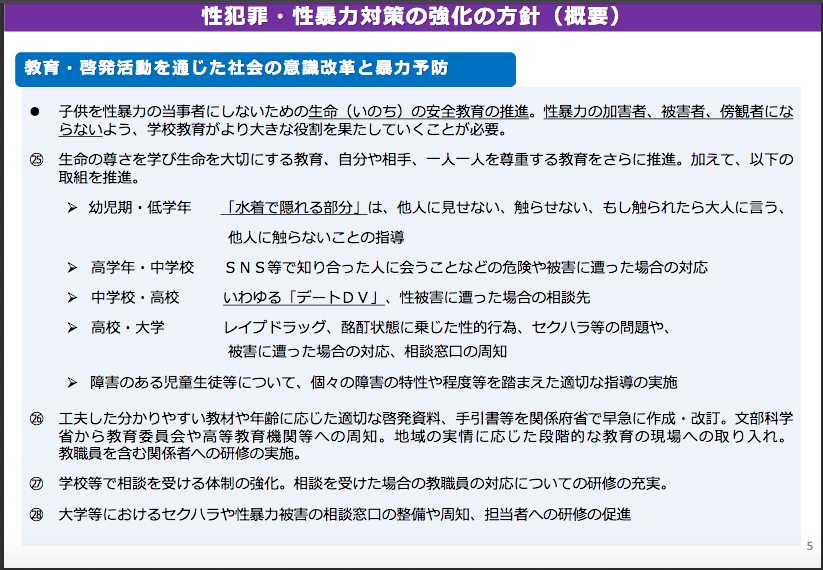

教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防

上↑ の35項目のうち、25から35(「教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防」)を担う文部科学省。

文部科学省ホームページに記されている、取組を強化していく具体策「性犯罪・性暴力対策の強化の方針の決定について(通知)」(令和2年6月12日)(リンク先: PDF)を、載せておきます。

子供を性暴力の当事者にしないための生命(いのち)の安全教育の推進(文部科学省)

性犯罪・性暴力の加害者には、低年齢児を含め、子供を狙っている者もいる。

また、実の父親や義理の父親など、監護者や親族が加害者となる事例も多く、さらに、子供のうちはそれが性被害だと気が付かず、年齢を重ねていくうちに気が付き、被害後、時間が経過してから心理的に大きな傷を受ける場合がある。

本来、子供を性被害から守り、被害に遭った時に支えになるのは保護者や周囲の大人だが、家庭内に加害者がいる場合や、虐待などが生じている家庭もあり、親が子供に何をどのように教えればよいかが分からない場合など、家庭がこの機能を十分に発揮できない場合もある。

子供が性被害に遭い、その被害が継続することが、その後の学業や就労を含め、人生に多大な負の影響を与えていることを考えれば、性暴力の加害者や被害者、傍観者のいずれにもならないよう、学校教育がより大きな役割を果たしていくことが求められる。

また、被害に遭ったとしても、学業が継続できることも重要である。

性暴力や性被害の予防や対処に関する教育については、諸外国における取組や、刑法の性交同意年齢が13歳であることとの関係を踏まえると不十分との指摘があることも踏まえ、その強化について速やかに具体的検討を進め、順次実行する。

その際、教育現場に過重な負担がかからないよう、地方公共団体、教育委員会、学校、家庭、地域の専門家等、多様な主体が連携・協力して取組を進めることが重要である。

学校等における教育や啓発の内容の充実(文部科学省・内閣府・警察庁・関係省庁)

生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育をさらに推進する。

加えて、今でも実際に被害に遭っている子供がいることから、有効な取組は直ちに進めるべきである。

性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、就学前の教育・保育を含め、学校等において、地域の人材の協力も得ながら、また、保護者等の理解を得ながら、取組を推進する。

具体的には、性暴力の加害者や被害者にならないよう、例えば、

・幼児期や小学校低学年で、被害に気付き予防できるよう、自分の身を守ることの重要性や嫌なことをされたら訴えることの必要性を幼児児童に教える(例えば、水着で隠れる部分については、他人に見せない、触らせない、もし触られたら大人に言う、他人を触らないなど、発達を踏まえ、分かりやすく指導する等 )。

・小学校や中学校で、不審者等に付いていかないなど、性犯罪も含む犯罪被害に遭わないための防犯指導を行う。

・小学校高学年や中学校で、SNS等で知り合った人に会うことや、自分の裸の写真を撮る。

・撮らせる。

・送る・送らせることによる犯罪被害を含む危険や、被害に遭った場合の対応などについて教える。

・中学校や高校で、いわゆる「デートDV」を教材として、親密な間柄でも、嫌なことは嫌と言う、相手が嫌と言うことはしない、という認識の醸成に向けた指導を行う。また、性被害に遭った場合の相談先(ワンストップ支援センター、警察等)についても周知する。

・高校や大学等入学時のオリエンテーションなどで、レイプドラッグの危険性や相手の酩酊状態に乗じた性的行為の問題、セクシュアルハラスメントなどを周知する。また、被害に遭った場合の対応(通報、証拠保全など)や相談窓口の周知も行う。

・障害のある児童生徒等について、個々の障害の特性や程度等を踏まえた適切な指導を行う。工夫した分かりやすい教材や年齢に応じた適切な啓発資料、生徒間での対話や議論を深める形式やアクティブラーニングの手法も取り入れた手引書等を、有識者や関係者の知見を得ながら、関係府省において早急に作成。

・改訂するとともに、文部科学省から教育委員会や高等教育機関等に周知し、関係者の協力を得て、令和3年度から4年度にかけて、地域の実情に応じて段階的に教育の現場に取り入れられるようにする。また、教職員を含む関係者への研修を実施する。その際には、教職員の理解の助けとなるよう、具体的な過去の事件などを盛り込むことを検討する。あわせて、子供たちの指導に役立つプログラムの開発。

・普及を通じ、性被害・性暴力の背景にある性差別意識の解消を図る。また、民間の教材作成企業等にも必要に応じて協力を働き掛ける。

学校等で相談を受ける体制の強化(文部科学省・厚生労働省・関係省庁)

児童生徒がSOSを出しやすくなるよう学校側で相談を受ける体制を強化するとともに、相談を受けた場合の教職員の対応についての研修の充実を図る。

なお、その際、以下の点に留意するものとする。

・親による性的虐待や生徒間における性暴力など性犯罪

・性暴力の状況により必要な対応に違いがあること。

・子供から話を聞いた時の初動対応が重要であり、必要に応じ、速やかに代表者聴取につなげるなど児童相談所、警察、検察等の関係機関との連携が有用であること。特に、学校での対応の中心となる教育委員会の担当者、学校の管理職、教諭、養護教諭等の関係教職員には、性被害の深刻さや加害生徒を含めた必要な対応について、それぞれに必要な研修を行うべきであること。

・対応や研修に当たっては、児童相談所、警察、ワンストップ支援センターなど性犯罪

・性暴力に知見のある関係機関の協力を得ることが有効であること。この他、スクールカウンセラーや各教育委員会におかれている弁護士等の知見を活用することも考えられること。

・いわゆる非行や問題行動を起こしていると見られる子供について、その背景に虐待や性被害がある場合もあり、児童生徒の指導に当たっては、そのような点も留意すること。

また、大学等におけるセクシュアルハラスメントや性暴力被害の相談窓口の整備や周知、担当者への研修を促進する。

わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分(文部科学省・厚生労働省・関係省庁)

児童生徒等に対してわいせつ行為に及んだ教員については原則として懲戒免職とすることや、告発を遺漏なく行うことを徹底するよう、改めて各教育委員会に指導する。

また、過去に児童生徒等へのわいせつ行為等を原因として懲戒処分等を受けた者の教員免許状の管理等の在り方について、免許状失効から3年経過すれば再取得可能となっていることを含め、より厳しく見直すべく、他の制度との関係や法制上の課題等も含め検討を進める。あわせて、保育士等についても同様の対応を検討する。

さらに、わいせつ行為が行われないよう、必要な環境の整備を図る。

文部科学省からの4つのメッセージ

文部科学省は、「性犯罪・性暴力を根絶していくためには、加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための教育と啓発を行っていくことが必要だ」と言います。

そのためには、こどもたちに、そして、社会に、次の4つのメッセージを、強力に発信し続けることが重要だと述べられています。

[aside type=”boader”]

- 生命(いのち)の尊さや素晴らしさ

- 自分を尊重し、大事にすること(被害者にならない)

- 相手を尊重し、大事にすること(加害者にならない)

- 一人一人が大事な存在であること(傍観者にならない)

[/aside]

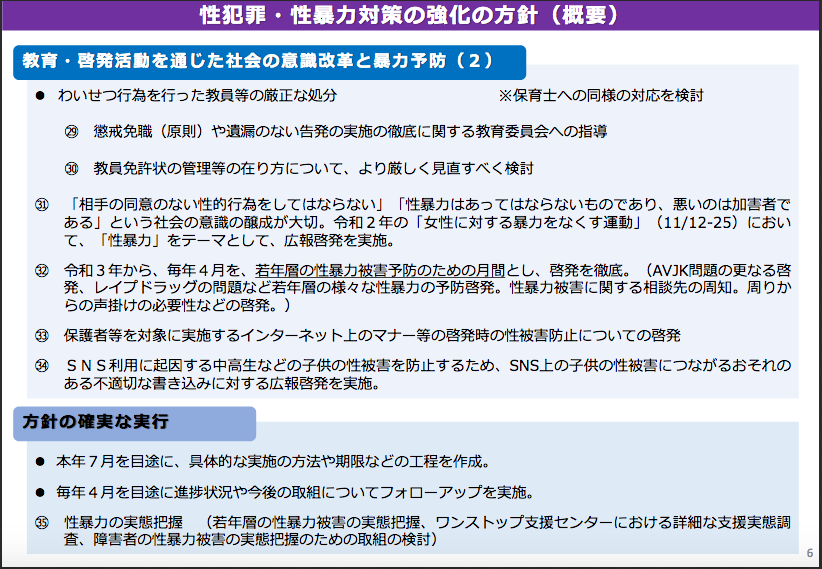

性暴力はあってはならないものであり、悪いのは加害者である

「性犯罪・性暴力はあってはならないものであり、悪いのは加害者である」という認識を、社会全体に広げていくことがなにより重要だと、

教職員の不祥事のうち、特に悪質なわいせつ行為への処分厳格化に向けて、国はようやく重い腰を上げたのでした。

「性暴力をなくす」、「二次被害を生まない」、「被害者をしっかりと支援する」。

「性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要がある」と明言したのであれば、

その足で押さえつけてきた子どもたちの悲鳴に頭を下げ、

社会の、学校の、教室の、、、すみっこのすみっこでにまで浸透している権力犯罪を明るみにして、

「性犯罪・性暴力の被害者は、「One is too many(一人でも多すぎる)」 この実現に向けて、すり替えなしの取り組みをしてください。

性暴力を、なくそう!

2020年6月11日、橋本聖子・内閣府特命大臣(男女共同参画担当)は、政府の新たな方針決定のメッセージを発表されました。

これはそのメッセージの一部です(全文はこちら→「 性犯罪・性暴力対策の強化」に関するメッセージ )。

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、決して許されないことです。その影響は長期にわたることも多くあります。

(中略)

「性暴力をなくす」、「二次被害を生まない」、「被害者をしっかりと支援する」。このことを、現場まで浸透するよう、取り組みます。

また、「性暴力はあってはならない」という認識を社会全体に広げていくことが、何よりも重要です。

性暴力を、なくそう。

「性暴力は一つあるだけでも多すぎる」という認識の下、性暴力のない社会、誰一人取り残されない社会の実現に向けて、全力を尽くしてまいります。

性犯罪・性暴力の相談窓口、支援団体

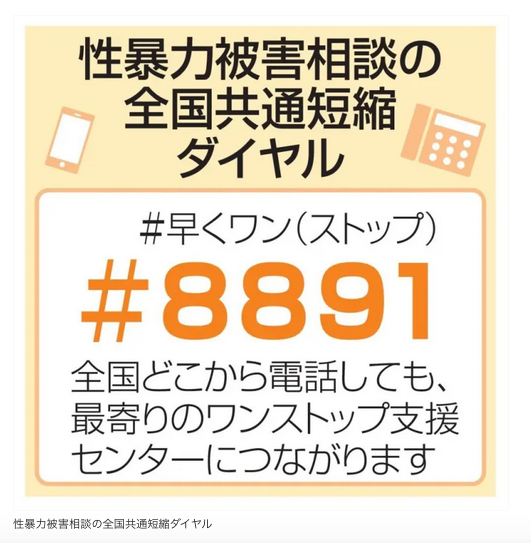

性暴力被害相談「#8891」(早くワン(ストップ))

性暴力被害相談の全国共通短縮ダイヤル #8891

性暴力の被害相談先として、2020年10月1日から導入された全国共通短縮ダイヤルの番号「#8891」。「#早くワン(ストップ)」と覚えやすいですね。

電話は、各都道府県に設置されている最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

ワンストップ支援センターは、被害者の負担をできるだけ軽減するため、産婦人科での診察やカウンセリング、警察や弁護士の紹介など、医療、心のケア、法的支援などを一つの窓口で総合的に提供する相談窓口です。

その他の相談窓口・支援団体も載せておきます。↓↓↓

▽ 被害にあった方、身近な人が被害にあった方へ

性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103(ハートさん)」

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号です。

#8103(局番なし)にかけると、最寄りの警察の性犯罪被害相談窓口につながります。

>> 警察庁ホームページ|各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口

性暴力救援センター・大阪SACHICO

072-330-0799

(24時間)

日本初の「女性専用」の性暴力被害ワンストップセンター。

24時間、研修をつんだ相談員が対応しています。被害直後に必要な医療や法律のサポートを受けられます。

SARC(サーク)東京(性暴力救援センター・東京)

03-5607-0799

(24時間)

24時間いつでも支援員が電話相談を受けています。

産婦人科の診療や警察への通報・付き添い、弁護士や他の相談機関への紹介も行っています。

レイプクライシスセンター TSUBOMI(ツボミ)

03-5577-4042

(月曜~金曜:午後2時~午後5時 ※祝日を除く)

レイプ、痴漢、ストーカー等の被害にあった方が、安心して相談でき、必要な支援が受けられるようサポートしています。ホームページでメールでの相談も受け付けています。

サチッコ(SAP子どもサポートセンター)

06-6632-0699

(水曜~日曜:午後2時~午後8時)

19歳以下の子ども専用の相談窓口です。

困ったこと・イヤなこと・どうしていいかわからないことがあったら、悩まず気軽に相談してください。

NPO法人 ハーティ仙台

022-274-1885

(平日:午後1時30分~午後4時30分 第1・2・3・4火曜:午後6時30分~午後9時)

仙台を拠点にDVや性暴力に悩む女性をサポートしています。女性スタッフが電話相談を行っています。

>> NPO法人 ハーティ仙台

デートDV110番 (認定NPO法人エンパワメントかながわ)

0120-51-4477

(毎週火曜:午後6時~午後9時/土曜:午後2時~午後6時 ※年末年始を除く)

「相談LINE」

毎週火曜日午後6時~午後9時、毎週土曜日午後2時~午後6時(年末年始を除く)

デートDVのことなら、どんなことでも全国から相談できる電話相談。

本人はもちろん、周囲の方や、デートDVをしているかもと気づいた方からの相談も可能。名前を言う必要はなく、秘密厳守。繰り返し相談もできます。デートDVについて専門に研修を受けた相談員が対応。

>> デートDV110番

ポルノ被害と性暴力を考える会 ぱっぷす

050-3177-5432

(24時間)

リベンジポルノ・性的な盗撮など、ネット上で性的な画像が拡散されるデジタル性暴力、アダルトビデオ業界や性産業にかかわって困っている方の相談窓口です。

ネット上で拡散された画像の削除要請も行っています。ホームページではメール相談も受け付けています。

▽ 配偶者やパートナーからの性暴力で悩んでいる方へ

内閣府男女共同参画局|DV相談ナビ

0570-0-55210

(※通話料がかかります)

どこに相談したらよいか分からないという方のために、全国共通ダイヤルから、最寄りの相談窓口を案内しています。ご希望があれば、案内された相談窓口に直接電話を転送することも可能です。

>> 内閣府男女共同参画局|DV相談ナビについて

※転送は各相談窓口の相談受付時間内に限ります。

※一部のIP電話からは繋がりません。

内閣府男女共同参画局|DV相談+(プラス)

0120-279-889

(フリーダイヤル24時間)

電話やメールを24時間受け付ける窓口が開設されました。専門の相談員が一緒に考えます。面談や同行支援といった直接支援も実施するほか、安全な居場所も提供します。

午後0時~午後10時はチャットでの相談も受け付けています。

>> DV 相談+(プラス)

法務省|女性の人権ホットライン

0570-070-810

(平日:午前8時30分~午後5時15分)

配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。

最寄りの法務局・地方法務局につながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。

>> 法務省|女性の人権ホットライン

※一部のIP電話等からは利用できない場合があります。こちらの一覧表にある各法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全の確保及び一時保護、生活や住まいに関する情報提供などを行っています。

婦人相談所

各都道府県に必ず1つ設置されています。

2001年に施行された配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。

>> 全国の婦人相談所一覧

女性センター

都道府県および市町村等が自主的に運営している女性のための総合施設です。ウィメンズプラザ、男女共同参画センター等、名称は自治体によって異なります。

人権相談や法律相談、心と体の相談など、女性が抱える問題全般の相談や情報提供を行っています。

>> 都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設

女性のためのDV相談室

配偶者やパートナーからの暴力に悩む女性を一時避難させる取り組みをしているNPO法人「全国女性シェルターネット」が運営しているサイトです。

>> 女性のためのDV相談室

東京・強姦救援センター

03-3207-3692

(第一・第三水曜日:午後6時~9時 土曜日:午後3時~6時(祝日を除く))

上記以外の時間帯は留守番電話の応答です。センターから相談者に電話をかけることはありません。

性暴力の被害にあった女性のための電話相談。1983年に女性によって設立された、日本で初めての強姦救援センターです。

>> 東京・強姦救援センター

▽ 性犯罪被害者支援

法テラス(日本司法支援センター)|犯罪の被害にあわれた方へ

≪犯罪被害者支援ダイヤル≫ 0570-079714

IP電話からは03-6745-5601

(平日:午前9時~午後9時/土曜:午前9時~午後5時)

※全国各地の事務所での面談、メールでのお問い合わせも受け付けています。詳細はホームページへ。

国によって設立された、法的トラブル解決のための総合案内所です。

犯罪被害者支援ダイヤルでは、セクハラや性被害、ストーカー、DVなどの被害にあわれた方やそのご家族の方などが必要な支援を受けられるよう、さまざまな支援情報を提供しています。

>> 法テラス(日本司法支援センター)|犯罪の被害にあわれた方へ

公益社団法人 全国被害者支援ネットワーク

全国48の加盟団体とともに、犯罪被害者がいつでどこでも支援が受けられるようサポートを行っています。

▽ 過去に被害を受けたことで苦しんでいる方へ

JUST(特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン)

03-6453-8440

(受付日時は公式サイトのカレンダー参照 https://www.just.or.jp/?page_id=8592)

いじめや児童虐待、言葉による暴力、家族関係、人間関係など、さまざまな要因による心の傷(トラウマ)から生き延びてきた人(サバイバー)たちの回復支援団体です。

どんなことでもOKの無料電話相談ホットライン、さまざまな生きづらさをテーマにしたグループミーティングの開催などを行っています。

>> JUST(特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン)

SIAb.(シアブ)

近親姦虐待の当事者による当事者のためのサイトです。

当事者が仲間とつながり、安心して語れる場で過去のトラウマに向き合いながら、回復・成長し続けることを目指しています。(現在、女性の当事者のみ対象)詳しくはホームページをご覧ください。

>> SIAb.

▽ 被害を防ぐための活動など

CAP(子ども暴力防止)プログラム

子どもがいじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力などから自分の心とからだを守るための予防教育プログラムです。全国各地に活動しているグループがあり、教育委員会やPTAから依頼を受けると、学校に出向いてクラス単位で実施してくれます。

>> J-CAPTA … 主に東日本のグループを担当しています

>> CAPセンターJAPAN … 主に西日本のグループを担当しています