こんにちは、

AI-am(アイアム)の

よっぴー です。

『 変えよう! 日本の学校システム 教育に競争はいらない 』の著者、教育研究家・ 古山明男さんを講師にお迎えして開催された「教育機会確保法」についての勉強会に行ってきました。

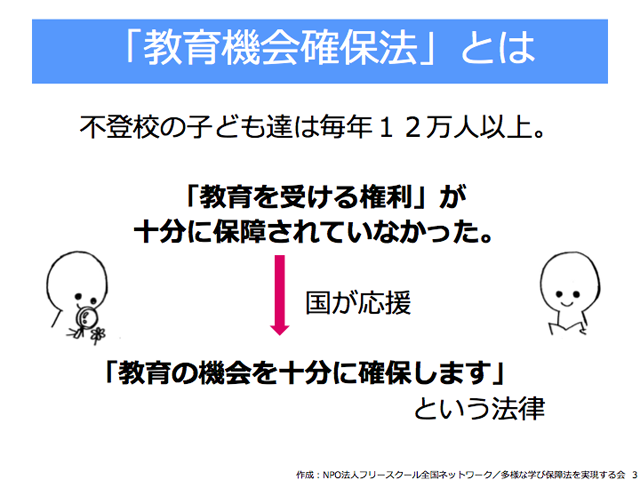

子どもたちに「多様な学び」を保障するためには「教育機会確保法」を憲法や教育基本法などとからめて、どう捉え、どう活かしていくのか、、、不登校してる子どもたちを応援する、新しい法律「教育機会確保法」ができたこと、みんなぁ、知ろう〜って痛切にかんじました。

この不登校に関する「教育機会確保法」の法律は、不登校に限定するものではないんですね。

学校教育が合わない(学校教育「に」合わないのではなく!)子どもは、不登校にかぎらず、たくさん、たくさん、ホントたくさん、います。

(法律のこと)こまめにくぎって、「わかりやすい」を意識して、発信していきますので、みんな、知っていこ。みんなで、教育の選択肢を育んでいこ。

もくじ

不登校に関する新しい法律「教育機会確保法」について

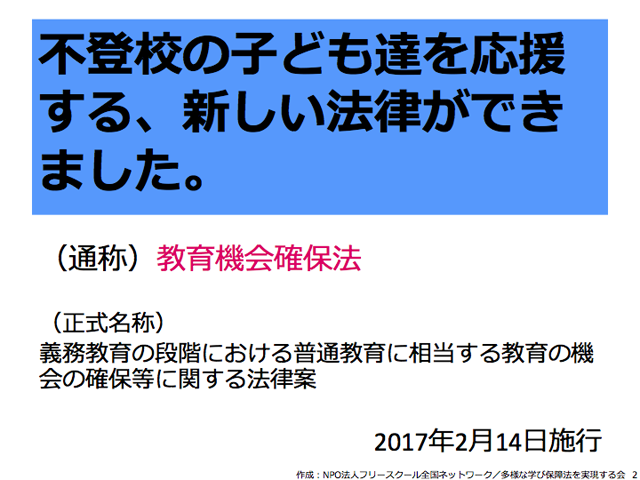

「教育機会確保法」(正式名称:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)が、2017年2月14日に全面施行されました(2016.12公布)。

通称「教育機会確保法」。

この「教育機会確保法」をどう使っていくか、利用していくかにあたり、正式名称の 普通教育に相当する 、この一文は非常に有り難く、とても重要な箇所なので、学校の先生や校長などと話したりするときは、「教育機会確保法がどうのでこうので……」と言うのではなく、まずは、頭に「普通」を付けて、

「普通教育機会確保法」と全想いを込めて言っていきましょう(と古山明男さん^^)。

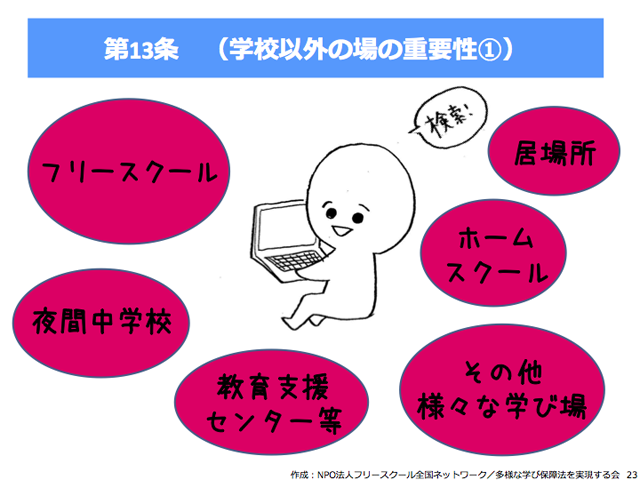

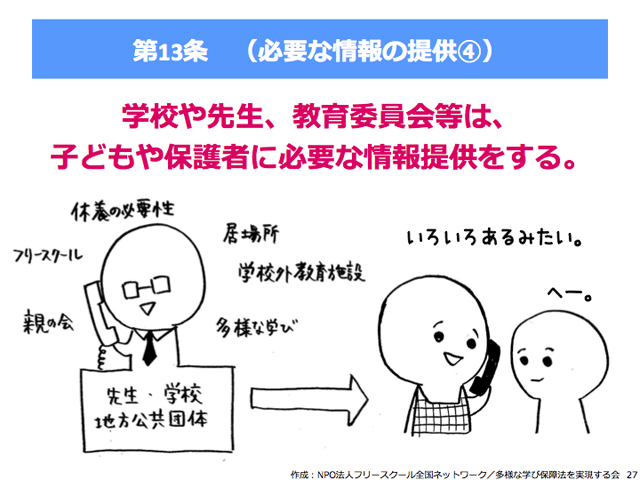

この法律ができる前までは、学校や教育委員会は、公式には、学校外の学びに、

● フリースクールがあるとか、

● ホームスクールもあるとか、

などとは言えなかったんですね。

この法律ができて、学校や教育委員会も、堂々と「学びは学校外もあります」と言えるようになったというわけです。

これは、すごくデカい!!

この法律を使って、

学校に行きたくない本人や、行ったり行かないをしている本人、行っていない本人が、親や学校から、やいやい言われたり、

親たちが、学校等から、なんじゃかんじゃ言われたりするようであれば、

ほほえみをもって、

学びは学校外にもあること、法律で認められてたんですってね。

お恥ずかしい話ですが、先生方とちがってわたしは「普通教育機会確保法」のことを知りませんでした。

ですので、これら(↓)を読んで勉強しました

とかなんとか、これらを見せつつ、そこじょうずに言っときましょう。

※ これら ⬇︎⬇︎

● この投稿記事に貼っている、 NPO法人フリースクール全国ネットワーク 多様な学び保障法を実現する会 作成の、公開資料ページ を見せる

● 「教育機会確保法」の条文をコピーする >>> http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380952.htm

● 『 教育機会確保法の誕生 子どもが安心して学び育つ 』の本、など

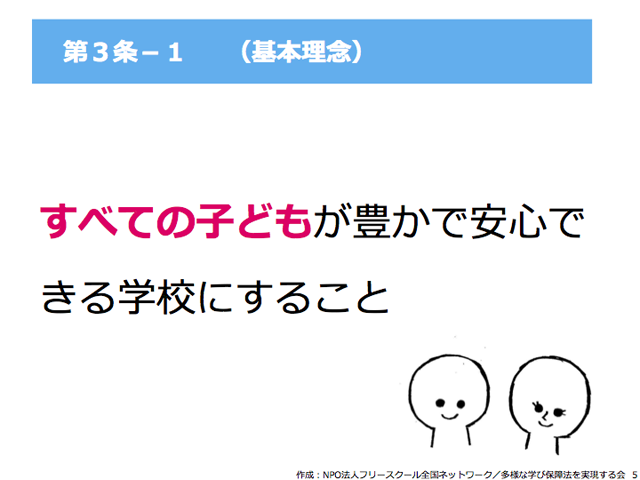

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律/第3条 基本理念

基本理念

第3条 – 1

全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]児童生徒を来させようとするのではなく、学校のほうを良くしなさい[/box]

基本理念

第3条 – 2

不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]フリースクールでも、在宅学習でもよい。教科学習でなくてもよい[/box]

基本理念

第3条 – 3

不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]※ 不登校児童生徒が学校に行ったら不登校じゃなくなる → 不登校のまんま支援しろ、ということ。

不登校のまま、安心して教育を十分に受けられる。IT活用、施設や行事の利用、学習支援センターなどを想定(第9〜11条に具体化)[/box]

基本理念

第3条 – 4

義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]※ 不登校児童生徒も普通教育に相当する教育を十分に受けていない。

夜間中学を念頭に置いているが、あらゆる形が可能[/box]

基本理念

第3条 – 5

国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるおうにすること

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]民間との懇談の場、協議会の設置など、行政に具体的提案を行いやすい[/box]

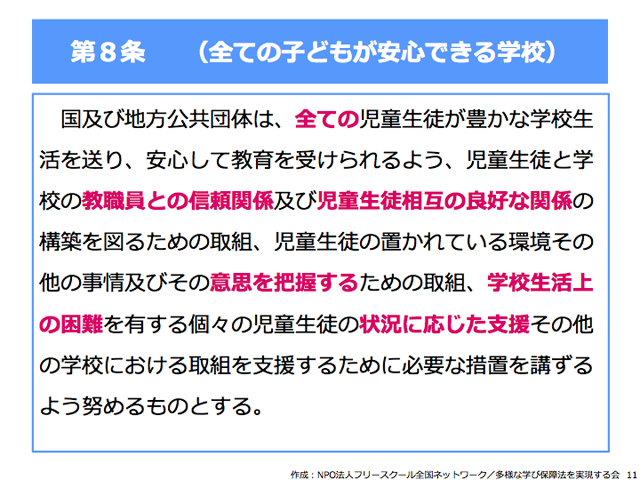

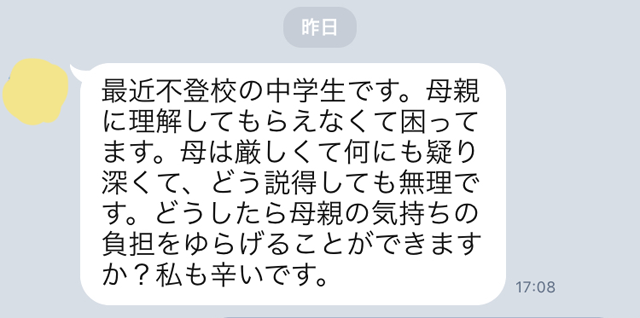

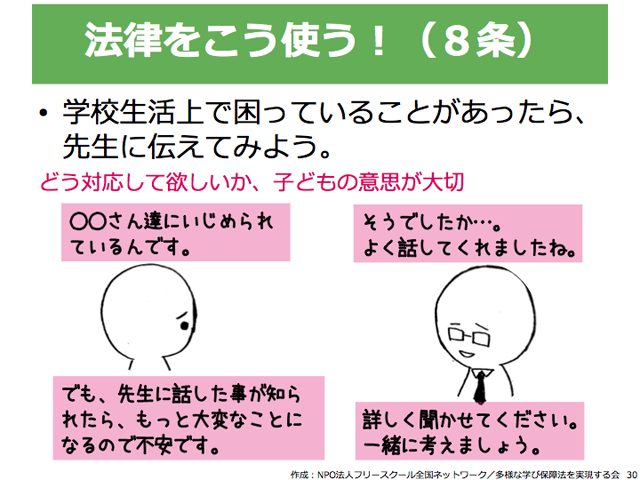

不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等/第8条 学校における取組への支援

不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(学校における取組への支援)

第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]全ての子どもが安心できる学校[/box]

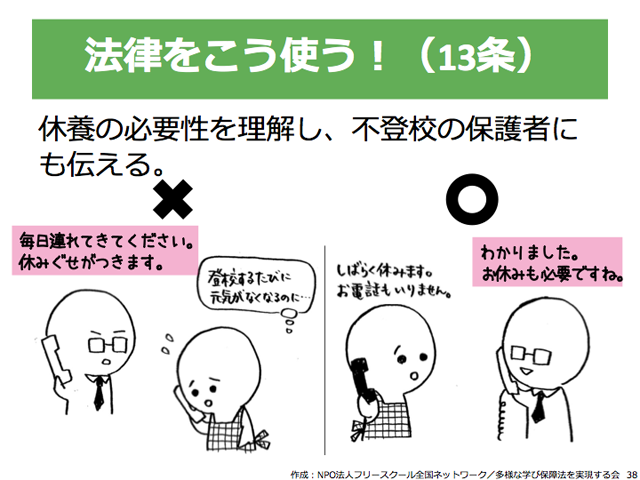

不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等/第13条 学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援

不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に 対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

⇩

[box class=”pink_box” title=”つまり… ということ”]休養の必要性と学校以外の場の必要性[/box]

[box class=”blue_box” title=”今回の肝は13条”]不登校児童生徒が学校以外の場・・・学校外の学習活動をはじめて法的に認知された。日本初![/box]

新しい法律を使おう!

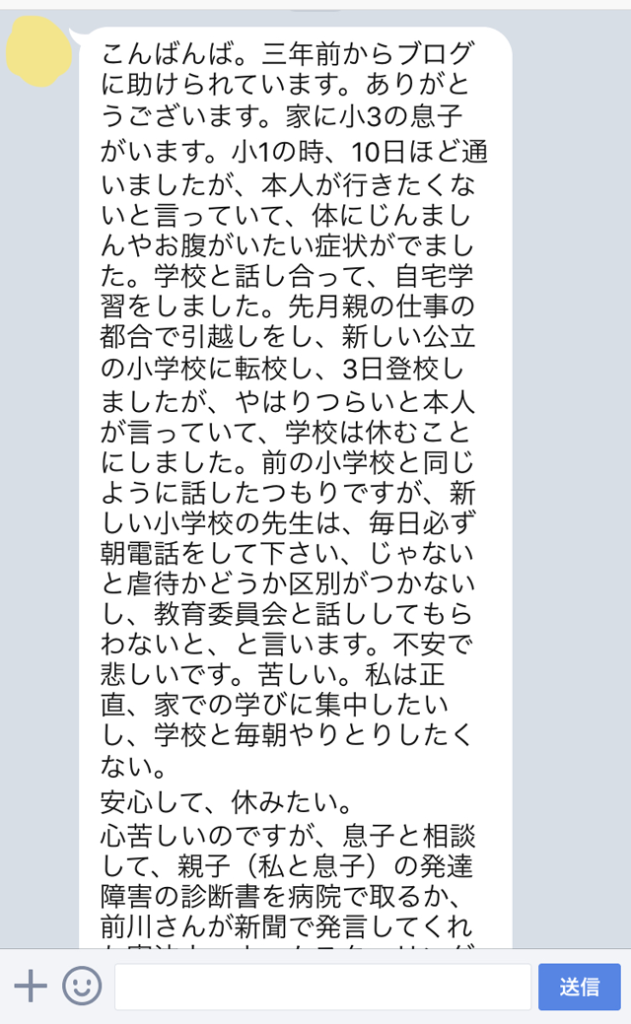

昨夜、 LINE@ の手動返信タイムを実施しました。

(LINE@ にご登録くださっているみなさま、「手動返信タイム」にご参加ありがとうございました。昨夜もたくさんのご質問等をいただき、すべてにお返事ができませんでしたことごめんなさい。またやるからね〜)

で、以下の方たちをはじめ、登校を促されたり、刺激を与えられたりして、どうしたらいいですか? といったご質問・ご相談がたくさんありました。

ここに載せた情報も参考にしていただけたらと思います。

ほんと、そのお家に行ってね、親戚のおばさんのフリでもして、これらの情報をきちんとお伝えしたい気分ですよ。

♪ 人の心を見つめつづける〜〜〜ってね、いっしょに『時代おくれ』でも歌いたい気分ですよ。

情報を知る、ということは、とても大事なことです。

法律や憲法って、なんだか気難しくてとっつきにくいけど、法律に規定されている相手(公務員さんたち)と話すときは、武器になります。

確かな情報と、愛とハッタリで!

子どもはこう使える!

いい先生や、いいスクールカウンセラーがいるようなら、学校関係者の方から、親に話してもらう、という方法もありますね。

親はこう使える!

電話も、おことわりできますからね!

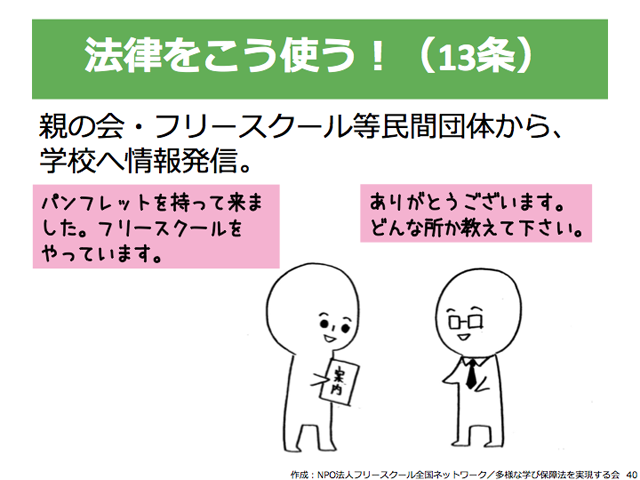

学校はこう使える!

民間団体はこう使える!

すべての図表出典:NPO法人フリースクール全国ネットワーク

これからのことを話そう

勉強してきたことはまだまだたくさんあるので、微力ながらも、何回にもわけて発信していきます。

最後に、当オヤトコ発信所でも、これまで何回も書いていることですが、学校に行かなきゃいけない義務は子どもにはないからね。

夏休みまで、あともうちょっとなんだから、頑張って行きなさい、って言う大人へ。

夏休みまで、あともうちょっとなんだから、がんばって休んでなさい、でいいじゃんさ。

休むことは、必要なこと。

今日の本

教育機会確保法の誕生 子どもが安心して学び育つ

学校以外の学びを認めた75年ぶりの大改革。この法律を教育現場でどう生かすか

2017年「教育機会確保法」が、国会で可決成立しました。これによって、わが国の教育制度は新たな段階に進み始めました。しかしこの法律を、不登校の子どもの教育権をどう保障するのか、徐々に発展しつつあるオールタナティブスクールをどのような手順で普通教育に組み込んでいくのかなど、わが国の教育が抱えているさまざまな現代的な課題の解決に活かすにはどうすればよいか、私たちの智恵と姿勢が問われています。

この本では、教育機会確保法がなぜ必要だったかをはじめとして、法律成立に向けた取り組みを紹介するとともに、立法過程において関わってきた国会議員・文部科学省・有識者・不登校当事者・教員・フリースクールやオルタナティブスクール関係者などの当事者が、この法律に込める想いとともに、これからの「教育の道筋」を示します。

第3章には、前文部科学事務次官であった前川喜平氏の「教育機会確保法」に対する姿勢とその想いが綴られています。憲法から考える教育、義務教育について、さらに学校外での学び、教育を受ける権利など、長らく教育行政を担ってきた前川氏による、マスコミではあまり報道されていない、これからの教育のあり方を示します。

[amazonjs asin=”4903192334″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”教育機会確保法の誕生 子どもが安心して学び育つ”]

檻の中のライオン/楾 大樹

憲法は権力をしばるもの。憲法を「檻」に、権力を「ライオン」にたとえ、イラストで解説。立憲主義がわかる、一番わかりやすい憲法の入門書。

[amazonjs asin=”4780308429″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”檻の中のライオン”]

公教育をイチから考えよう/リヒテルズ 直子,苫野 一徳

硬直した一斉授業、受験のための学習…学校は本来そういう場所ではありません! 世界の教育事情、そして教育哲学の視点からの提言。

[amazonjs asin=”4535563454″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”公教育をイチから考えよう”]