こんにちは、

AI-am(アイアム)の

よっぴー です。

学校至上主義が抜けきれないと、とにかくどこかに属していてもらいたい、とおもったりもしますが、

学校に行く自由もあれば、

学校に行かない自由もあります。

「不登校」のからくりを知って、学校と自由になろうよ、っておもうんであります。

もくじ

学校が合わないこども

こどもが「不登校」ではなく、

親は、「学校に行くのはあたりまえ」 と思い込んでいる場合。

こどもに、「明日、学校休みたい」って言われたら。

- 「なに言ってんの。明日テストでしょ」とか、

- 「学校に行くのがあなたの仕事でしょ」とか、

- 「熱でもあるの? 学校でなんかあったの?」とか、

- 「学校に行かなかったらゲームを取り上げるよ」とか、とか、

こういうふうに言って、こどもを学校に行かせます。

次に、

こどもが「行きしぶり」や「さみだれ登校」をしはじめ、

親は「学校に行くのはあたりまえ」かつ、「不登校」にマイナスイメージをもっている場合。

困った。どうやって学校に行かせようか、、、

といった思考回路になって、悩み、苦しみます。

学校が合わない子どもの居場所(各スクールや施設等)

でも次第に、

学校に行きたくないと言いつづけるこども、、、

元気がなくなってきたこども、、、

を目の前にして、

そこまでして行かせなくても、、、とおもうようになり、

「不登校」を容認するようになってくる。

親の想いは、

「学校は無理に行かなくてもいい」になる。

そして、学校の代わりになる場所をさがしはじめる、へと変化していきます。

学校の代わりになる場所というと。

- 教育支援センター(適応指導教室)だったり、

- 不登校特例校だったり、

- フリースクールだったり、

- オルタナティブスクールだったり、

- N中等部だったり、

- ロケットだったり、

- サポート校だったり。

(中学2年や3年だと、そのままどこにも属さず家にいて、高校生年齢になったときN高などの通信に行く、というパターンも多いですね)

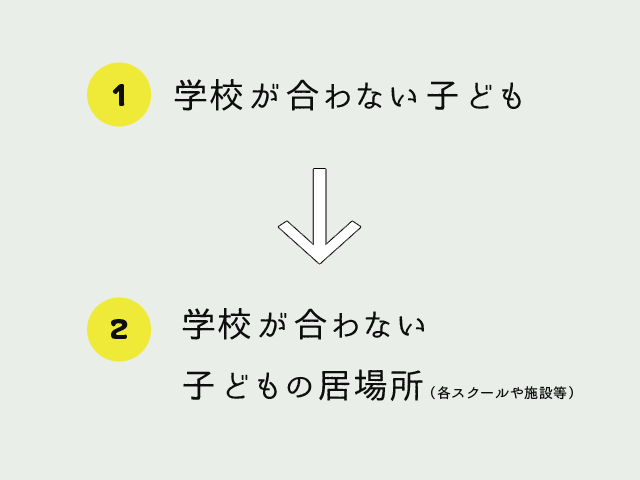

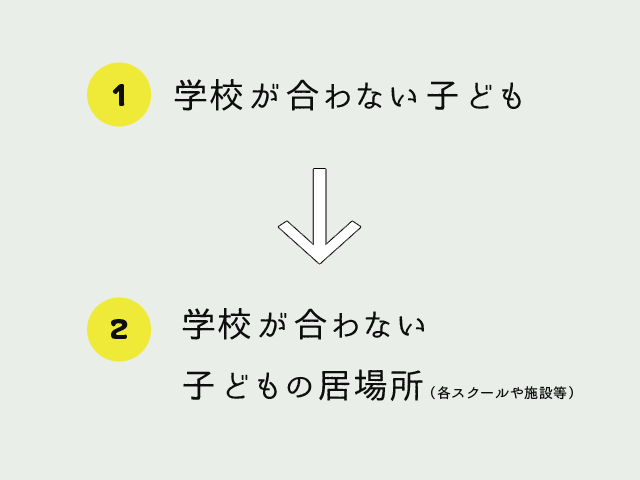

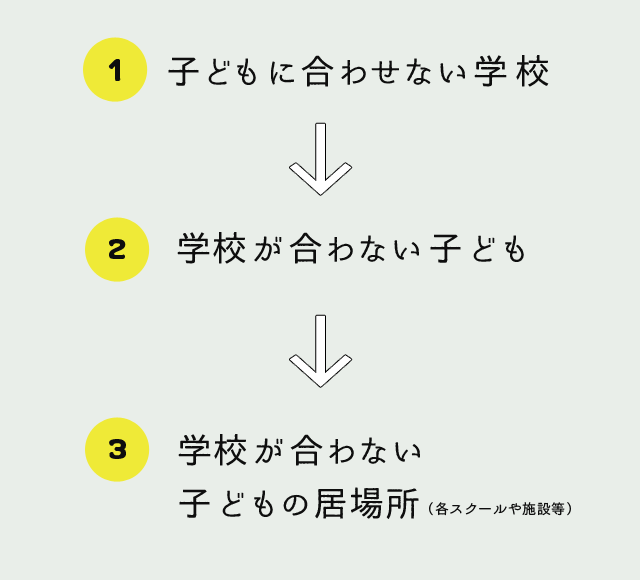

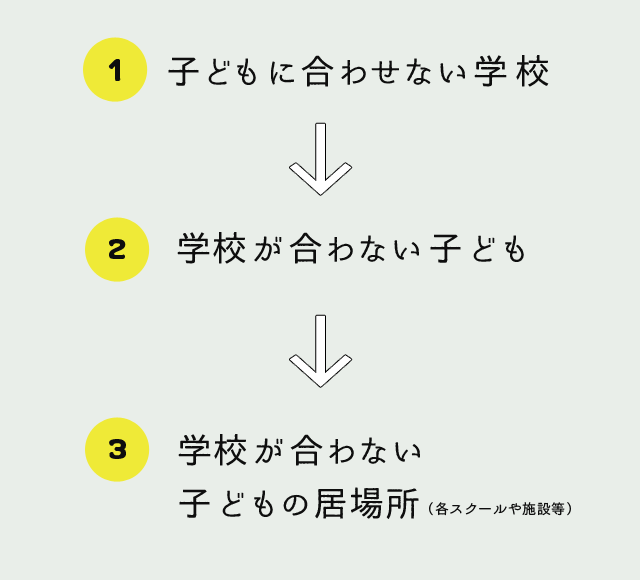

流れを図にすると、こんな感じですね。

① の「学校が合わない子ども」

の状態から、

② の「学校が合わない子どもの居場所(各スクールや施設等)」

をさがす状態へと変わっていく。

忘れもの

だ け ど ね 、

すーーーっごく大事なこと、忘れてる!

↑↑↑

本当の ① は、「学校が合わない子ども」じゃなくてーーー!

子どもに合わせない学校 なんです。

子どもに合わせない学校

「子どもに添うことをしない学校」があるから、

「学校が合わないこども」が生まれる。

だったら、いーかげん 軍隊形式 はやめて、

学校はこどもに合わせればいいのに、そうはせずに、

学校が合わないこどもを、学校以外で受け入れる施設をつくる。

つまり、こうね。↓↓

親は(こども本人も)、② の「学校が合わないこども」をどうにかしようとするけれど、そうじゃないです。

こどもが行けなく/行かなくなったとき、問題の焦点をこどもに向けるけれど、そうじゃないんです。

「学校休みたい」と言ったとき、休みたくもなる学校の制度に、疑問の目をもつ。

問題なのはこどもではなく、① の「こどもに合わせない学校」。

そして、この図の ① と ③ はつながっています。

人は一色からできているのではない

エライ人たちは、レッテルを貼るのが好きです。

レッテルを貼って、分類して、より細かく、人を分けていきます。

ちょっと前まであった「風変わりな人」なんて表現も、いまではあらゆる障害名に取って代わられてしまいました。

そのほうが医療や薬品会社は儲かるもんね。施設だってつくれるしね。

「不登校」もそうです。

不登校をしているこどもたちが、意味のない投薬や登校刺激を受けるなどの暴力(虐待)を受けても問題にならない。。。

不登校をしているからひきこもってる、んじゃなくて、

ひきこもっていたいから学校に行かないだけ、のときだって、

2、3日も休めば、もう「不登校」になったらどうしよう……なんて思いはじめてしまうのです(そういう思考になるよう刷り込まれている)。

「不登校」というレッテルでもって、「不登校の子」なんて見方で、こどもを見てしまう。考えてしまう。

人は、「不登校」かどうかだけで、できているんじゃないのにね。

ひとりの人は、一色からできているんじゃないのにね。

だから、一色だけのレッテルを貼られちゃいけない。貼っちゃあいけない。

多様なき教育機会確保法の問題点のひとつ、「不登校の子」を「囲う」受け皿をつくりたい国

けれども国は、レッテルを貼ります。

でもって、分類するんです。

不登校をしているこどもたちを。

学校を安心して通える場所にする努力をしないで、

「不登校の子」を「囲う」受け皿をつくりたい国は、教育支援センターや不登校特例校、ICTを活用した学習支援など、不登校を支援する施設をつくり、こどもたちを管理、監視します。

多様 なき 教育機会確保法です。これだと。

被害者としか言いようのない不登校児童生徒を、「支援」の名のもと に、学校の外に追いやり、その支援施設で、勉強をさせ、学校に復帰させるための練習をさせる。。。

もしこれらの不登校支援施設を「不登校」すれば、次はどこへ行くことになるのでしょう。

多様 なき 教育機会確保法案。

不登校対策を法律化(「教育機会確保法」のことを指す。下の引用文参照)することで、逃げ道をふさぐけれど、それじゃあ、「安心して」休めない。

「安心して」学べない。

「児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)」で保障されている権利の内容を、こどもたちの学校生活で具体的に保障する学校教育環境をつくることをしないで、です。

「フリースクール法案」ではなく、

学校復帰を前提 、教育支援センター(適応指導教室)・不登校特例校の拡充 、学校外の学習活動の管理強化を図る「不登校対策法案」へ大幅に転換した

教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)。

こどもたちを分類・排除し、特別の学校(下記、十条)や、教育施設(下記、十一条)で学ばせようとすることは差別です。

教育機会確保法

(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)

国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

教育機会確保法

(学習支援を行う教育施設の整備等)

第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

「教育機会確保法」の全文掲載、ならびに、ひとしく教育を受ける権利がある すべてのこどもの学習権を保障するために どうすればいいのか、について書いています。↓↓↓

成功している学校教育?

下記の図↓ を、うんとうんと上から、俯瞰してみて!

「学校」の文字を、スイミングスクールでもいいし、ラーメン屋さんでも、なんにでもいいので置き換えてみて、想像しながら、考えながら、見てみてくれませんか。

① と ③ は つながっている。

③ のあとは ① に戻って、ぐるぐる見てみて。

① の学校が よくなければよくないほど、③ の施設等は繁栄します。

① の学校が よくなったら、③ の施設等は不要になります。

この図の仕組みをつくった人たちにとっては、そんなの、困るでしょ。

2017年に教育機会確保法が施行され、2018年、不登校の生徒を「学校に戻す」で炎上した クラスジャパン・プロジェクト (クラスジャパン小中学園)ができました。

日本経済復興のために不登校を救済しましょう、といった発想から支援をされているそうですが、運営人に「不登校」と関わってきた人はひとりもいないんですよね。

角川ドワンゴ学園の役員などが中心となっていて、

代表理事・中島武さんは、「N高」の設立立役者。

会長・原田隆史さんは、「N高」「N中」の評議員。

今後も同じようなビジネスモデルが次々と出てくるんでしょう。

仕組みを知ることと、他人軸・自分軸

こどもの数が減っているにもかかわらず、

- 不登校が増えつづけるからくり や、

- 不登校支援が盛んなからくり

を知っていること、

そのうえで、「クラスジャパン」を利用したり、「N高」に行ったり、その他の施設を使ったりなどするのと、なにも知らずに関わるのとでは、軸の位置がちがいます。

自分の常識、価値観よりも、

社会通念や、世間の常識を軸にしてまうと、「〜ねばならない発想」になっていきます。

人の目を気にせずにいられなくなり、窮屈になります。

それを疑わないようにもなっちゃいます。

そうすれば、自分の考えは薄れていきます。

どうしたいかじゃなく、どうしたらいいか。

仕組みを知っていれば、自分で納得して、判断して、決定していくことができます。