こんにちは、

こんにちは、

AI-amの

よっぴー です。

学校は行っても行かなくてもいいところ、ということと、

不登校の小学生、中学生通知表の「出欠の状況」欄、または「出欠の記録」欄の記載について書いています。

通知表の出欠の状況(出欠の記録)欄

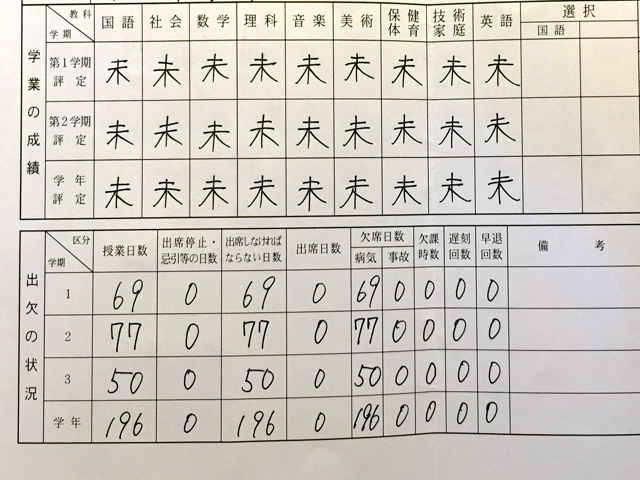

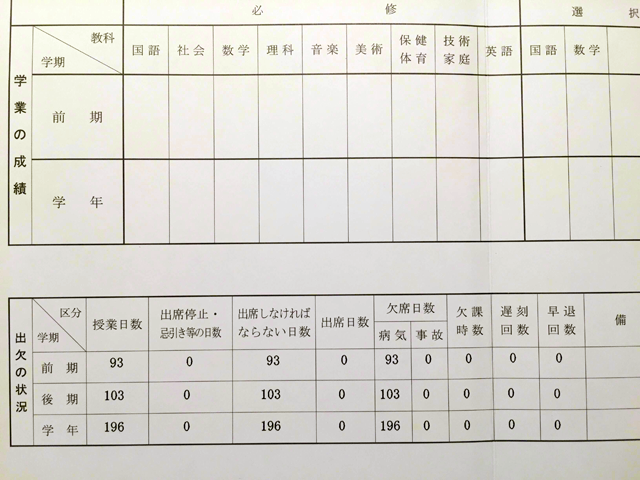

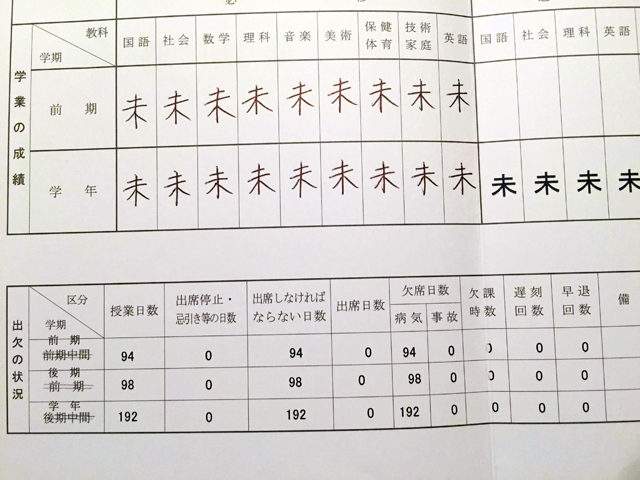

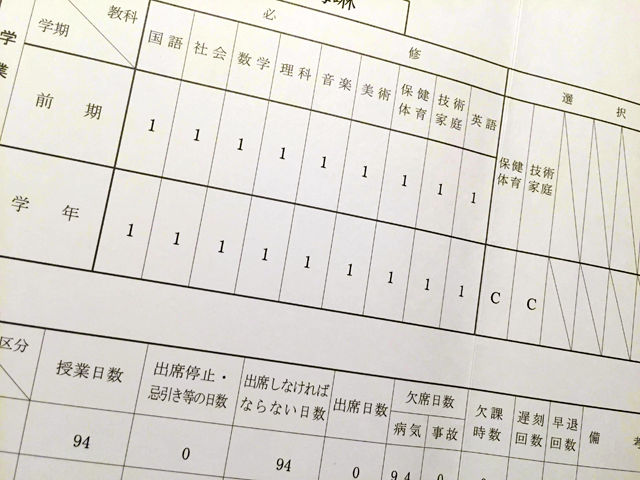

下↓の画像の通知表は、大阪のとある公立中学校のものです。

上から3つは息子の、いちばん下は娘のものです。

いずれも出席日数が「0」になっているのは、ふたりとも 学校には行かないという選択 をしたからです。

出席しなければならない日数

通知表の出欠の状況(出欠の記録)欄には、「出席しなければならない日数」という枠があります。

子どもが不登校をしているとか、いじめにあっているでもなく、病気やけが等もせず、なにごともなく学校に行かれているご家庭の親御さんだと(子どもさん本人も)、まったく目にもとまらない一文かもしれません。

なにごともなく学校に行かれているご家庭の親御さんでも(子ども本人も)、学校教育に疑問をいだかれている方であれば気にとまり、思考をめぐらせる一文かとおもいます。

なぜならこの一文は間違っているからです。

「出席しなければならない日数」は、1日たりともありません。

学校は行かなければならないところではない

↑の通知表は当時のものですが、近ごろの通知表だと、「出欠の状況」は「出欠の記録」という呼び方に変わり、「出席しなければならない日数」の区分はなくなっているのですね。

学校は行かなければならないところではない ので、然るべき訂正処置でしょう。

義務教育の「義務」は、子どもが学校に行かなければならない義務ではありません。子どもから教育を受ける権利を奪ってはいけないよ、とおとなに課した義務です。

※憲法26条1項「すべて国民は,法律の定(さだ)めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。

欠席理由

欠席日数欄の「病気・事故」も、なんだかなぁって感じですよね。

我が家の子どもたちのように、自ら「学校には行かない」という選択をして、毎日をいきいき・のびのび、自分を生きている子どもたちは大勢います。

職業柄、そういった子どもたちとは何人も何人も会ってきました。いまも出会っています。そのだれも、「病気」ではありません。

確固たる「学校には行かない!」がない不登校の子の場合だって、学校に行かない、行けないは、「病気」ではありません。逃げでも甘えでもありません。今は行かない、ただそれだけのこと。

学校は 行きたくないのなら行かない、がいい のです。

行かなくてもいい、ではなくてね。魂の声を無視しないでほしい、とおもいます。

欠席理由は今でも「病気・事故」しかないのかな? とおもい少し調べてみると、「病気・その他」とする学校もあるようですね。

多いのは、出欠の記録の区分を「出席、欠席、出席停止、忌引、遅刻、早退」にしているパターンでしょうか。

国立教育政策研究所 の分析では、「出欠の記録」欄を設定している通知表は、98%で、2%の通知表は設定していない、と書かれていました(出典:Ⅲ 中学校の通信簿の分析結果 [pdf] )。

文部科学省による「不登校への対応」

平成4年の報告において,不登校は特定の子どもに特有の問題があることによって起こることではなく「誰にでもおこりうる」,「登校への促しは状況を悪化させてしまう場合もある」と指摘されている点につき,一部で誤った理解をし,必要な関わりを持つことまでも控えてしまう場合があったのではないかということが平成15年の報告で指摘されています。

登校への働きかけについては,それを短絡的にとらえ,画一的に「する」とか「しない」といったような対応をすべきではありません。状況への配慮のない強引な登校への促しや機械的な働きかけにより,児童生徒やその保護者を追い詰めるようなことがあってはならないのは当然であり,大切なのは,不登校児童生徒の状態や不登校となった要因・背景等を把握した上で,適時・適切に,かつ個々の状況に応じて対応するという姿勢なのです。

ノーマルな通知票

我が家の子どもたちのような通知票はイヤだ! という方は、

保健室や別室登校などをして、テストは受ける。プリント類や提出物もする。などをすれば、オール1や空欄、「評定不能」とか「評価できない」などの印がつかない、ノーマルな通知票になるとおもいます。

[kanren postid=”2557,2887″]

↑↑ 小中高に行かなかった本人、星山海琳さんが書いた記事より ↓

わたしは小学校へ行くことを、すぐにやめました。そしてそのあと、中学校・高校にも行かないことを選んでいます。

それがなぜかというと、「行きたくなかったから」です。

(略)

学校には行かなかったけど、でもわたしは、べつに学校が嫌いということはありません。

好きか嫌いかの二択なら嫌いと答えるほかないけど、単純に、「合わない」。