「不登校でも、家で学校の勉強をしてくれたらいいのですが、なかなか勉強しないんです」

と、悩まれている親さんがいらっしゃいます。

これはわたしの考えですが、学校の勉強(やりたくないこと)をしていたら、教育ボケになっちゃいますよ。

教育ボケ

不登校でも不登校じゃなくても、そんなことはどーでもいいんだけれど、

せっかく学校に行っていないんだから、(学校に行くその時間※はもとより)こども自身 が やりたいことをやればいい!

※ 学校に行くその時間?

詳細はこの記事↓も参照してみてください。

✅ 不登校することで得るもの。学校に行くことで僕たちは「時間」を失っている

やりたくないことをやらせようとしないで、こどもがいまやっていることを、やっているのがいい!

やりたくないことをやらせていたら、教育ボケになっていっちゃうよ。

ドラムはダメだけど、英語ならオッケー

やりたくないことをやらせるのって、学校の勉強以外にも、

- 読み書き計算を教える

- 時計の読み方を理解させようとする

- 外に連れ出そうとする

- 習いごとをさせようとする

- 友だちと遊ばせる

- 規則正しい生活を守らせる

- 昼夜逆転を禁止する

- 運動を誘導する

- 漫画ではなく、為になる本を読ませる

- 高校進学をすすめる

- バイトをすすめる

などなど、たくさんあるかと思います。

高校に行かなくなったこどもが、ドラマーに憧れて「ドラムを買って!」 と言いだしてもダメなのに、親 が 習わせたい英会話なら、その授業料を出していたり。

教育ボケになる理由

やりたくないことをやっていたら。。。

- 直感力やアンテナが鈍る

- 自分(魂)が分離する

- 感じる力が貧しくなる

- 想像力が乏しくなる

- 考える力が衰える

- 判断力が弱まり、決断力も痩せる

- 自分がなにをしたいのか、わからなくなる

- 「自分」を見失っていく

だれかの指示や強要、強制されたことをやっていたら、自分の内にある欲求に気づけなくなって、萎んだ脳だけが膨らんでいく。

そのうえ、こども自身が自分に評価を下すのではなく、

「よくできました」

「もっとがんばりましょう」

と、他者のものさしによる評価を、他者が、こどもにぺたぺたと貼っていく。

気力を奪われ、関心には水を差され、感動することも忘れた少年・少女は、無気力、無関心、無感動、無責任な人間に育てあげられ、教育ボケになるんです。

冒頭の「不登校でも、家で学校の勉強をしてくれたらいいのですが、なかなか勉強しないんです」も、親のこころうちを丁寧に表せば、

「学校に行くのがそんなに嫌なら、もう学校には行かなくてもいいけれど、、しかたないけど、、でも勉強は大事だから、、勉強はちゃんとしていないと将来困るから、、だから、勉強はしよう。。それなのに、なかなか勉強してくれないんです。勉強してくれないのって、わたし(親)こわくてたまらなくなるんです」といった感じではないでしょうか。

勉強は、勉強してくれないとこわくなる…そんな親のためにするものではないことぐらい、親は知っているのだけれど、これこそが《「教育」を受けてきた》わたしたち親が教育ボケにさせられた副産物でしょう。

こどもは自分に必要なことを学んでいる

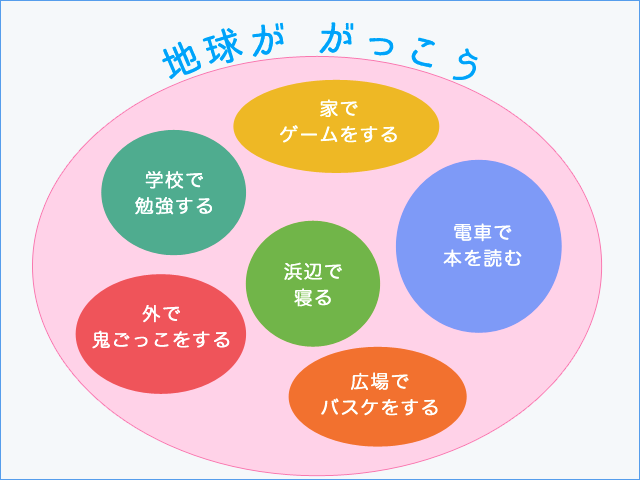

不登校でも、不登校じゃなくても、本来はそこに境界線なんてものはありません。

好奇心に身をまかせて、地球の上を動き回ればいい。

学校で勉強することと、外で鬼ごっこをすること、広場でバスケをすること、どれもが遊びで、自分に必要なことを学んでいます。

● 学校の国語の授業で「おおきなかぶ」のお話を知って、かぶの収穫を体験しに行き、アオムシのことも知ったり…。

● アニメからヴェネツィアを知り、ヴェネツィアへ行ったり、イタリア語を覚えたり…。

● ストーリーも、ルートも、ゴールもないマインクラフトで建物を建てたり、オークやシラカバなど建築資材を揃えたり…。

▶︎合わせて読みたい記事

✅ 小学校1年から12年間勉強をしなかった子どもが2ヶ月半で高認合格した理由と背景 – 学ぶことはおもしろい

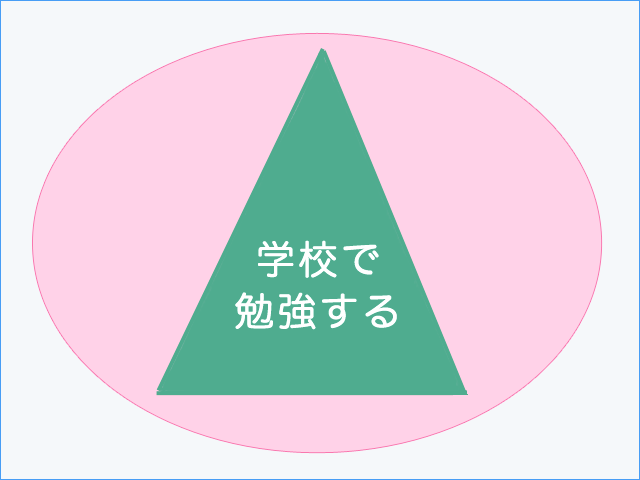

遊びのなかから「勉強」だけを切り離している

教育は “生” すべてにつながっています。

それなのに学校は、その「 “生” すべてにつながっている」まあるいなかから、

「学校で(決められた教科の)勉強をする」

だけを取り出し、格付けをして、三角形の価値観に変形させています。

やりたくないことをやらせていたら、教育ボケになっていっちゃうよ。

世界を選択肢にして、自分の好きなことをしたらいい。自分を制限することはない。

✅ 計算が苦手な子どもは計算を必要としない職業につく!「不登校」は幸せに生きられる!

「させられる」ことではなく、「やりたい」ことは、「どうやって?」を考え、工夫していきます。想像力を超えた創造力で。